さて、ゆるりとはじめましょう。

星を見ることとかたとえば、世界を楽しむのはそんなに難しいことじゃない。想像力と好奇心、そしてほんのちょっぴりの知識。意味もなくどきどきしながら、ぐるぐる回る星や、深い海の底のことを考える。あるいは、すごく遠いところや、すごく小さいもののことを。そう、世界はもっと美しかったり、不思議だったり、かっこよかったりするはずなんだ。

「世界は寄りかかることなく、僕らのそばに立っている木だ」と表現した作家がいた。世界はどこまでも無関心だけれど、僕らはそのそばにいて、なんとなく安心している。僕らは、そのありようを見つめながら、なんとなく喜んでいる。

たとえば、人は、たまには立ち止まって、星のことを考えたりするべきなんじゃないだろうか。それで、お腹がいっぱいになったり、お金が儲かったり、まして世界が平和になったりはしないんだけど、それでも、自分の一部を星の世界に置いておくのは、そんなに悪いことじゃないはずだ。

いや、別に、風や海だっていいんだけどね

続 落書き宣言よく見てみよう。世界には涙を流す被害者と、当惑する第3者しかいない。そう、君の目に悪が映るとしたら、それは君自身もまた悪であるかもしれないということだ。人は怒りと悲しみの中でこのことをあまりにたやすく忘れる。

考えるべきなのは、何が正しく何が間違っているかではなく、それが誰にとって正しく、誰にとって間違っているかの方だ。

真実は無数にある。おそらく人の数だけある。僕らはあらん限りの想像力を尽くして自分だけの真実を選び取る。そう、君の目の前にあるのがまぎれもなく真実だ。たった一つ、君だけの真実。だけどその真実は、君の目の前にいるあの人の真実とは決して一致しない。それはむしろ喜ぶべきことであって、悲しむべきことじゃないはずだ。

ここで語られていることは、誰かさんが言ったように便所の落書き以上のものじゃないだろう。でも、少なくとも僕は心からこの落書きを信じているし、同じように、あなたの言葉があなたにとって紛れも無く真実であることを、僕は信じたいと思う。たとえそれが、僕の真実と相容れないものだとしても。

とりあえず所信表明ということで、昔の日記から再掲載。

. Date: 20030429 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Severe acute respiratory syndrome (SARS)重症急性呼吸器症候群

つーか、厚生労働省のコンテンツはゴミだな。

・一般向けコンテンツが一つも無い。

・一般的に流通している『SARS』という単語が使われてない。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/03/tp0318-1.html

WHO

http://www.who.or.jp/sars/index.html

CDC

http://www.cdc.gov/ncidod/sars/index.htm

What Everyone Should Know About SARS by CDC

http://www.cdc.gov/ncidod/sars/basics.htm

[book]買った本鈴木真二『飛行機物語』中公新書

本村凌二『馬の世界史』講談社現代新書

井田茂『異形の惑星』NHKBooks

. Date: 20030430 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review更新ソユーズカプセル国際宇宙ステーションに到着

http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030330125105

久々の、つっこみねた。ちょっと細かいかなあ。

他人の書いたもののあげあしを取って喜ぶ趣味はあまりないんだけど(楽しいんだけどね)、個人サイトやフィクションならともかく、「権威あるマスコミサイトの記事」としては、どーかと思うなあ。

. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20030501 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [book]エイミー・トムソン『ヴァーチャル・ガール』ハヤカワ文庫(amazon)AIの研究が禁止されている近未来。科学者アーノルドによって造られた、自我を持つ美少女アンドロイドマギーが、人々との交流を通じて成長していく。というお話。

浅い。とにかく浅い。

物語の構造的には、おおむね「喪失物語」なんだけど。読者は喪失の理由も、喪失したものもぜんぶあらかじめ知っている。知らないのは主人公だけ。喪失に関わる謎解きの要素は一切ない。じゃあ、回復のために何らかの「闘争」があるかというと、これもない。他人からぽんと蓋を開けられるだけ。こんなの「喪失物語」じゃないよ。ただ、ストーリーが停滞しただけやんか。ちょっと工夫するだけで面白くなりそうな設定や、伏線になりそうな描写が山のようにあるのに、全部ボロボロ捨てるんだもんなあ。

主人公のアーノルドのキャラクターもシーンの都合のいいようにころころころころ変わるせいで、感情移入も出来なければ、反発も出来ない。アーノルドの行動原理は、最後までよく分からない。『美少女萌え』『親父なんか嫌いだ』『ただのメカオタク』・・・。サブキャラクターも、出てくる人出てくる人、みんな凄く浅ーいところで喜んだり悲しんだりしている。肝心のAI禁止法も「捕まったら分解されてしまう」というマギーの台詞の上にしか出てこない。誰も捕まらないし、アンドロイドだからといって、排斥されるシーンもほとんどない(実質的には、ワンシーンだけだよね)。

主人公が作った美少女アンドロイド、マギーのキャラクターが読者に媚びまくった設定になっているせいで、受けがいいのかもしれないけれど、なんでこんなものがキャンベル賞を取るんだ?浅い。浅いぞ。ぐおー。

とはいえ、最後まで読んでしまったのは、端々の描写がそれなりに面白いから。アンドロイドからみた世界、というのがそれなりに描かれている。フレーム問題とか、メモリに蓄えられた記憶とか、電源が足りない!とか、セックスとか。でも、そういうものが、ちっとも、ストーリーやキャラクターに深みを与えてない。そういう風に見えました、そういう風に感じました、ってだけなんだもの。浅い、浅いぞ。ぐあー。

えーと、色々貶しましたが、「美少女アンドロイド」と書いてあればとりあえずいい、という人にはお勧めです。今アニメ化すれば、きっと、マギーに萌え狂う人々が続出するでしょう。私は・・・見ないだろうなあ、やっぱり。

. Date: 20030509 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary ジャックナイフのコツひさしぶりに、自転車の話をしましょう。もうお忘れ/ご存じないかもしれませんが、私はMTB乗りです(へっぽこですが)。ずいぶん前に、JunkyardReviewで空を飛ぶための道具だとか重力とダンスだとか書いた覚えがありますが、今日はそういうお話です。

さて、自転車のあまり役に立たない技術の一つに『ジャックナイフ』という技があります。

ブレーキをロックさせて、後輪をひょいっと上げてみせる、というかっこ良いんだか良くないんだかよく分からない技です。自転車のブレーキをロックして前転したことがある人はここを見ている人でも1人や2人じゃないと思いますが、あれを前転寸前で止める感じ、といえば分かるでしょうか。

具体的な方法は、ネット上にけっこう沢山転がっています。ただ、なぜか、世間のHowToページには動きの説明はあっても、乗ってるときの感覚を説明したものはあまりありません。せっかくですから、そちらを中心に書きましょう。

絵を見ながらのほうが分かりやすいので、以下のページを参照してください。 具体的な方法も、分かりやすく説明されているのでおすすめです。 http://www.katch.ne.jp/~isog/tech12.htm http://www.ne.jp/asahi/mtb/trial/motomu/jackknife.html http://member.nifty.ne.jp/AEMM/HOW-1.html

色々なHowToページで、フロントを押し込む、足をしゃくると、書いてありますが、あくまでこの動きの中心点は前輪の接地点です。こう書くと当たり前ですが、乗っているとたいがい忘れます。どんな方法にせよ、「ハンドル越しに見えるあの一点を中心に世界が回転している」という身体感覚を掴むのが一番の早道かと思います。なんだか禅みたいですが、本当です。

さて、始めましょう。ゆっくり、歩くぐらいのスピードでアプローチします。ふらついたりせずに、安定した姿勢が保てる最低のスピードで充分です。普通の走行スピードでやったらまず間違いなく前転します。

前加重ぎみ(最初はハンドル7、ペダル3ぐらいがやりやすいと思います)で両方のブレーキをロック(ガキン、ではなく、きゅうっ、という感じです)。ここで慣性に逆らわずにペダルに残っていた加重をすっとハンドルに移しながら、加重の抜けた足をたたんでやると、ふわっと後輪がついて来ます。同時にその位置に体を残すように、遠ざかっていくハンドルを送り出してやります。感覚的には前輪の接地点を軸に回転するMTBの動きを邪魔しないように、腕を伸ばしながら足をたたむ、という感じです。

オーバースピードになっていなければ、重心は常に前輪の接地点の手前にありますから、前転はしません。逆にいえば、あの点を超えないように上に逃げるという感じが近いかもしれません。「あ、早い」と思ったら、フロントブレーキを解除すれば後輪は落ちます。

アプローチの時の前加重は慣れれば5:5でも、1:9でも同じです。ようするに慣性の法則に逆らわないスピードで後輪の加重が抜ければ後輪は上がります。ジャックナイフの高さを決めるのは、このときの荷重移動のタイミングとスムーズさです。アプローチのスピードは高さとあまり関係ありません。

さて、一瞬の無重力の後に、後輪が落ち始めます。今度は逆に、たたんでいた足を伸ばしながら、ハンドルを手前に戻します。つまり、さっきと全く逆の動作です。体の重心の位置は変化しません。上手くいけば、後輪はほとんど音を立てずに、すとん、と接地します。あとは、落ち着いてブレーキを開放し、足をつかずに走行状態に戻ります。後輪を落とした反動でそのまま後ろに下がるという動きにつなげることもできます(ペダルが空転しないので、意外と難しいです)

この一連の動きを外から見ていると、前輪の接地点からの垂直軸と、体の重心から接地点へ引いた線の角度は常に一定です。この角度が垂直に近づけば近づくほど、高度も滞空時間も長くなります(当然、前転のリスクも高くなります)。

感覚的には、後輪が上がり始めてから接地するまで、自分と前輪の接地点との位置関係はほとんど変化しません。MTBも自分の体もかなりダイナミックに動いているのに、その動きは全て相殺されてしまいます。世界が激しく動いているのに、その動きの中心と自分の意識だけが一定の距離を保ったまま静止している。この感覚は、ジャックナイフに横回転を加えるジャックナイフターンをやっているときはさらに顕著です。

では、皆様。くれぐれもお怪我のなきよう。

ある掲示板へのコメントとして書き始め、興に乗って書くうちに長くなりすぎたのでJunkyardReviewに掲載しようと思ったが、あまりに偏っているので、こちらで公開。

ひさしぶりに、自転車の話をしよう。

動いているものを見るためには、精神は静止している必要がある。狂ったみたいなスピードで山を下っているときも、街中で人の流れをすり抜けながら走っているときも、精神状態は限りなく静止に近い。

加速する程に、精神の分解能が上がっていく。指先でなぞるように、路面の細かい変化を全身で感じ取る。激しい振動と姿勢変化の中で、精神はまるで空中をすべるように滑らかに移動する。

世界が自分の周りで刻一刻と自分との相対位置を変える。一定の距離を保ちながらその動きに追従する。流れに逆らわないように、世界の動きに自分の動きを重ねていく。まるで、重力とダンスを踊るように。

そう、自転車は空を飛ぶための道具なんだ。

(2001.11.14 JunkyardReview)

. Date: 20030511 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary junkyard review更新衛星軌道上で始めてレンダリングされた3DCG作品のお話

大好きな http://www.oyonale.com/で、たまたま見つけた。

"Rendering images on the International Space Station"

はぁ?って感じで読んでみたらビックリ。ほんとにISSでレンダリングしてるし・・・。

それにしても、いい絵だ。

. Date: 20030512 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clippingを、これはいいなあ。放流されたら見に行こうっと。

だけど、問題は本当に隔離されるのかってとこですねえ。里親を募集しているみたいだけれど、増やして帰さないやつとか、普通のめだかと入れ替えるやつがいないとは限らないだろうしねえ。飼えなくなった生き物は、たとえめだかであっても、殺すしかない。その倫理観をどうやって子どもに教えればいいのか、難しいなあ。

健康増進法の施行で、駅の前で立ちタバコしている人が明らかに増えた気がする。非喫煙者だが、嫌煙というほどでもない私でも、あれはどうかと思うなあ。あれなら喫煙所をちゃんと設けてくれる方がいいよ。

アメリカ合衆国建国時の著作権保護期間である「制作後14年間」に戻そうキャンペーン。申請による延長が可能で、最大28年間。うん、それぐらいがちょうどいいね。

Deep Impact: Send Your Name to a Comet!

「彗星に自分の名前を送ろうキャンペーン」byNASA。

名前を登録すると、2004年12月に打ち上げられるDeepInpactに積み込まれるCD-ROMに名前が掲載される。今年一杯申し込み受付中。んー、CD-ROMか、微妙だなあ。

http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030412143159

もはや恒例のColombia Lostアップデート。もうこの手の情報を発信してる個人サイトはここだけなんじゃないだろうか・・・。もう3ヶ月になるのか。早いねえ。

ずいぶん事故のプロセスがはっきりしてきた。そろそろ、まとめページも準備したいなあ。

. Date: 20030513 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [book]神林長平『小指の先の天使』早川書房(amazon)時間をかなりあけてかかれた連作短編という形式だからだろうか、神林長平の「世界観ぐるぐる感」がずいぶん薄れていて、実にさらっと読める。『猶予の月』みたいなのが好きな向きには、物足りないかもしれない。でも、神林長平の書くあの乾いた「郷愁」とか「せつなさ」が好きだという人にはとてもお勧め。作品で言えば『魂の駆動体』とか『あなたの魂に安らぎあれ』とかかな。個人的には『あな魂』は神林ベスト作品なので、実はこれはものすごく褒めていたりする。

. Date: 20030514 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary リサーチャーという仕事実は、情報の受け取り方の中には、「能動的な受信」というマインドセットがあって、文章書いて食べてる人やリサーチャーと呼ばれる人の多くはみんなこの技術を使っている(と思う)。これは、「必要のない情報を切り捨てること」と「残った情報から新しい事実を組み上げること」のふたつからなっていて、かならず何らかのアウトプットが前提となっている。

そう、まず何よりも先にアウトプットのイメージがある。よくある勘違いに「情報を集めてから、それに従って結論を導き出す」というのがあるけれど、これはものすごく効率が悪い。下手をするといつまでたっても終わらない。結論は先にある。これを、仮説と言い換えれば、サイエンスリサーチだって同じことだ。「事実を組み合わせれば、どんな結論にも到達することができる」これはリサーチャーの信念であり、戒めとして覚えておいた方がいい。そして、どんな結論を選ぶのかは、それぞれリサーチャーのセンスと良心が決める。当然、クライアントの意向が最優先されることは言うまでもない。

あるアウトプットを出すために必要な情報だけをスクリーニングし、再編成することで新しい事実をつくる。これが、情報が生み出される時の基本的な構造だ。人間には認知限界があって、あるアウトプットを出すためには、どこかでインプットを制限してやらないといけない。平たく言えば、見切りをつける能力のことだ。そのインプットの制限さえできてしまえば、アウトプットをつくるのは難しくない。

普段リサーチャーの仕事をしていて、自分が一番時間をかけるのは、じつはこのスクリーニングのためのフィルターを作ることだ。どのくらいの範囲まで押さえれば、嘘をつかずに済んで、お客さんに満足してもらえる網羅性とオピニオンが組み上げられるか。それが分かれば、レポートは書ける。作るレポートが5ページなのか50ページなのかで、その深さと広さが変わるだけだ。

そして、このフィルターを作る作業こそが、レポートのシナリオを作ることに他ならない。そのレポートが誰に読まれ、なにに使われるかを頭に置きながら、スクリーニングする情報の深さと広さを決める。どういう流れで、何と何を述べれば足りるのかを見極める。最初は大雑把でかまわない。そのシナリオに従って情報をマッピングしていけばおのずと細部は見えてくる。

さて、問題は個々の情報に対してどうアプローチすればいいかという点だけれど、これにも実はちょっとしたコツがある。よほど鈍感な人間じゃない限り、こういうリサーチを一度でもやれば、情報というものが相対的なものでしかなくて、絶対的な真実なんてものが存在しないことに気付くはずだ。あらゆる情報は歪んでいて、歪んでいるからこそ情報として価値がある。逆にいえば、その歪みを読み取るために、情報を集めているといったほうがいいかもしれない。

リサーチャーにとっては、ある情報がある立場の人間からどう見えているかの方が、表面的な情報よりも重要性が高い。それが分かれば、自分の立ち位置を決めることができるし、その周りに拾い上げた情報をちゃんとマッピングしてあげることができる。注目すべきなのは、事実ではなく視点のほうだ。

そして決して忘れてはいけないのは、リサーチをやっている君自身もある歪んだ視点に立っているということだ。君はニュートラルな存在ではない。自分自身がどう歪んでいるかを認識するのは簡単なことではないけれど、そのことを自覚してさえいれば、シナリオを修正することは難しくない。

君は全てを知ることは出来ない。でも、それは、目の前の情報を作った誰かも同じことだ。嘘をついてはいけないけれど、真実を明らかにしようなんて思わない方がいい。それは君が決めることじゃない。実は、お客さんが欲しがっているのは、真実ではなく、その真実を見るための視点のほうだ。信じるに足るだけの情報と、それを読み解くための視点をちゃんと手渡せば、真実はお客さんが作ってくれる。リサーチャーというのはそういう仕事だ。

上の文章は、ずいぶん昔に、リサーチャーのクリエイティビティという議論をしたときに勢いで書いて、ハードディスクの肥やしになっていたもの。Blogの話を読みながら、何となく思い出した。ものすごく読みにくいけれど、覚え書きなので悪しからず。

Underconstruction by Taiyo@hatena

http://d.hatena.ne.jp/t_trace/20030513#1052827126

私が“米国式日記サイト”blogに注目する理由

http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20030511/1/

どう読んでも、単に「日々のよしなし事日記」と「ニュース紹介日記」を分ける言葉ができた、というだけに見えるのは気のせいかなあ。まあ、世の常として新しい言葉ができれば、新しいビジネスが生まれるのはいつものことですけどね。

上に関連して言えば、Blog/Web日記は「能動的受信」のためのメディアだ、というのが個人的な感想。自分の立ち位置を確認するのに、こんなにふさわしいメディアはないと思う。アウトプットを続けることで、インプットがどんどん研ぎ澄まされていく。Blogが既存のマスメディアを脅かしているとすれば、それは情報ソースとしてのBlogではなく、情報を相対化しようとするBloggerのマインドセットの方なんじゃないかなあ。

. Date: 20030515 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingCracking idea gets to the core (nature)

TNT火薬数メガトンに相当する核爆弾で地面に割れ目を作って、そこに大量の融けた鉄を流し込む。鉄は自重でどんどん沈んでいって、一週間ぐらいで地球のコアに達する。この鉄の塊の中にグレープフルーツ大のプローブを入れておけばマントル層とコア層の調査ができるぞ!というお話。プローブからのデータは極微弱な地震波を発生させて、重力波検出施設LIGO(Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory)で拾う。

でも、プランを作った本人も「実現したらビックリだね」とか言ってるらしい。

A Modest Proposal by David J. Stevenson

→JunkyardReview掲載予定

Scientists: Only 10 Percent of Big Ocean Fish Left (Reuters)

マグロやカジキなどの外洋性大型魚が激減しているという話。

ちなみに、日本のマグロ消費量は世界の6割を占める。クジラの次はマグロかな。

Space Station Science Picture of the Day: Star Trails (Science@NASA)

ISSは、地球に対して水平飛行をするように軌道上を周回している。そのため恒星に対しては、地球を一周するごとに反転するような動きとなり、たった30秒の露光で星が円を描いて光跡を残す。また、当然ながらこの「ISSの天の北極」は地球から見る北極星とは違っており、この写真では鶴座を向いている。

Brighter Neptune suggests a planetary change of seasons (EurekAlert!)

6年に渡るハッブル宇宙望遠鏡による観測で、海王星が徐々に増光していることがわかった。これは海王星の雲の幅が増えていることが原因で、海王星にも四季があることを示唆している。

http://a.hatena.ne.jp/isana/

ほったらかしにしてあったアンテナにサイトを追加し、カテゴリ分けをする。

これで多少使えるリストになったかな。

. Date: 20030516 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clipping超指向性音響システム「ここだけ」を製品化,発売 (三菱電機エンジニアリングプレスリリース)

超音波のひずみが、ちょうど可聴域になるように調整された音響システム。超音波の直進性のために、ごく限られた範囲の外では音が聞こえない(たぶん反射があるから全く聞こえないわけじゃないはずだけどね)。

この技術、海の向こうではずいぶん前からAudio SpotlightとHyper Sonic Soundが競争している。国産は初かな。

Jeff Hawkinsインタビュー(ZDNN)

Handspringの創設者。Palm作った人。

「デスクトップ/ノートPCは携帯電話/PDA統合型デバイスのアクセサリになろうとしている」そうな。そうか?確かに、日本の中高生みたいに「モバイル」が主目的ならそうなんだろうけど。素直に考えると、やっぱりこの二つには主従関係なんてないんじゃないかなあ。ちょっと色眼鏡かかってませんか、Mr.ホーキンス?

ミンスキー氏、最近の人工知能研究を批判 (HotWired)

んー、「最近の若者は夢がないぞ」という爺さんには、最近の若者の夢が見えていない、という好例ですな。「心の社会」(amazon)は面白かったんだけどねえ。かっこ悪いなあ。

『我輩はサルである』は可能か? (Hotwired)

「タイプライターと無限の時間を与えれば、サルでもシェイクスピアの作品を作り出すことができる」という有名なテーゼの実践。ちゃんと皮装本も買える。

http://www.vivaria.net/experiments/notes/publication/

PDF版なら無料でダウンロードできる。おすすめ。

個人的には自己意識や知能というのは、感情移入の能力と同じものだと思っているので、サルが打ち出したシェイクスピアも、中国語の部屋も、チューリングテストも全部知能が存在することの証明になると思っている。あたかも知能を持っているかのように見えるものには、知能がある。明快でしょ。

HalfLifeというPCゲームの続編のデモムービー。リアルタイムでこれだけの物理シミュレーションが動くんですか?マジですか。最近はみんなこうなんですか?ゲームの趣味はほとんどないけれど、これは触ってみたいなあ。

Wired to the Brain of a Rat, a Robot Takes On the World (NewYorkTimes)※要登録無料

ネズミの脳細胞を利用したロボットをジョージア工科大で作っているというお話。

Nedelin Disaster

1960年11月24日に旧ソ連バイコヌールで起きたICBMの事故。

http://www.russianspaceweb.com/r16_disaster.html

http://www.astronautix.com/articles/therophe.htm

http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030416031918

下で予告した、地球の内部構造を探査する方法の話。

ちょっとまとまりが悪いなあ。あとでちょこっと直すかも。

. Date: 20030519 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Dailiy ClippingPostPet&AirBordの八谷和彦氏がメーヴェを作っているというお話。上記サイト1/2のラジコン模型の飛行動画が見られる。おー、それっぽいですねえ。でも、このままの形で、「あの飛行姿勢」をパイロットに取らせたら、ピッチもロールもものすごく不安定なはず(たぶんまともに操縦できない)。

まあ、八谷氏も「あの形」にはこだわらないって言っているみたいだし、最終的にはもう少し現実的な姿に落ちつくんじゃないだろうか。でも、「パーソナルジェットグライダー」というコンセプトにはものすごく期待。

サーバクライアント方式ではなくライブラリ方式のかな漢字変換システム。Linux、BSD、Solaris。emacsからも利用可。

PoBOXの後継。単文節変換、辞書への品詞・頻度情報の付加、ひらがなによる入力など。

なんでや、なんでワシのPCはドック入りしとるんや?うう。

不正なベクトルが入力されたために、セーフモード<%= fn 'トラブルの際に、最低限必要な機器のみを動作させ、地上からの指示を待つモード' %>へ移行したとのこと。搭載機器の調整に支障が出る可能性があり、ミッションコントロールではリカバリープログラムを作成中。

もう絶版になったと思いこんでいたが、都内某巨大書店の棚で偶然出会い、あっという間に読了。理論物理学者にしては珍しいタイプのエッセイを書く人だなあ。いろんなタイプの文章が入っているので一概には言えないけれど、あえて言うなら、科学を誰にでも分かりやすくではなく、科学の美しさや奇妙さをさらっと切り取って見せるというタイプのエッセイ。

Junkyard Reviewで目指しているものに、とても近く、それゆえに遠い。

前からなんとなく不安な挙動を示していた液晶のバックライトが、とうとう点かなくなってしまった。仕方なく修理に出す。あー、副脳がないのはものすごく不安。まあ、これを機に山のようにたまった積読を消化することにしようかな。

. Date: 20030520 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Dailiy Clipping軌道決定次世代型無人宇宙実験システム(USERS) (USEF)

昨年9月10日、H-IIAF3によって打ち上げられたUSERSの帰還・回収を5月26日(予備日:5月27日?6月5日)に実施。

Countdown to Mars begins (BBC)

Mars Expressが6月2日にカザフスタンから打ち上げ。

It's a knockout : First rat to have key genes altered. (Nature)

初のノックアウトラット。これまで、ノックアウト「マウス」はいたけれど、「ラット」は初めて。マウスは小さすぎて生体学的な実験にはあまり向かず、主に遺伝学系の実験に使われている。ラットはマウスの10倍ぐらいある上に物覚えが良いので、薬学や医学、心理学などの分野で利用されている。ラットのノックアウトができたのは革命的。

. Date: 20030521 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review更新下で予告した、『ひまわり』のお話。

余禄の軌道制御の話は、いつかネタにしようと思ってストックしてあったものを蔵出し。

Shuttle関連で使おうと思ってたんだけど、まあいいか。

延命のひまわり5号、22日に米気象衛星にバトンタッチ (asahi.com)

今日でひまわりからの映像は最後。

今運用されているひまわり5号は、とうの昔に耐用年数が切れていて、あっちこっちにがたがきている。本当なら次世代機が打ち上げられるはずだったけど、2年前のH-IIAの事故で失われてしまったために、代替ができず、騙し騙し運用していた。流石にもうや倍ってことで、アメリカから「GOSE-9」という衛星をレンタルして、使う事になった。実は、このGOSE-9も耐用年数が切れているんだけどまだ元気だからいいや、ってことらしい。夏には後継のMTSATが打ち上げられるはずだったんだけど、製造会社のミスが重なって、来年1月までずれ込んでいる。運用開始は3月頃かな。

→Junkyard Review 掲載予定

ま、まじポンですか。この間、TEFALの鍋とフライパンセット買ってホクホクだったのに・・・。

あまりに不安だったので、ちょっと調べてみた。フライパンをごく普通に使っている場合には、180度ぐらいまでしか温度は上がらない。ただ、空焼きするとアルミ鍋は300度近くまで上がるため、有毒ガスが発生する可能性がある。だから、フッ素加工のフライパンは絶対に空焼きしてはいけない。そーいえば、説明書にもそう書いてあったよ。

http://www.fluon.jp/b/b_4/b_4_1.html

http://www.jfia.gr.jp/fusso/toriatuk.htm

http://www.nakao-alumi.com/kappa/faq.htm

→Junkyard Review そのうち掲載予定?

コンピューターの原理の概説書としても、脳科学の概説書としても中途半端。おまけに両者がほとんどリンクしていない。コンピューターの歴史と概念をざーっと説明する。最新の脳科学を専門用語垂れ流しでざーっと解説する、以上。両方の内容がぶちまけてあるだけで、ぜんぜんまとめようとしないので、まったく印象が残らない。科学啓蒙書としては最低レベル。

同じ作者(茂木氏)なら、 『心を生み出す脳のシステム』NHKBook(amazon) のほうが一千倍まし。

. Date: 20030522 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingSwitch-A-View (Xerox)

当てる光の波長によって、隠れた画像が現れる印刷。Xeroxの底無し技術力がまた一つ。

How does Dyson make water go uphill? (BBC)

James DysonがChelsea Flower Show に出展した、"Wrong Garden"という作品の紹介。まるで、坂を水が昇っていくように見えるそうな。うぉー、見たい。上記リンクでは、その理屈を紹介している。ちなみに、このダイソン氏は、あのダイソンクリーナーの開発者。

第7次クルー科学主任ドン・ペティの滞在記。montreal lifeのkay-jさんの労作。ものすごく面白い、おすすめ。

つづいて、ISS第7次滞在クルーのエド・ルーの手紙も翻訳されている。

. Date: 20030523 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingSARSは宇宙から来た=英国・インドの学者3人が有名医学誌に新説発表

相変わらず、そんな事いってんのかこのおっさん。このニュースに出てくるチャンドラ・ウィクラマシン教授はパンスペルミア説(胚種広布説)の有名人。この人、ことあるごとに「エイズは宇宙からー」「インフルエンザは宇宙からー」と叫んでいる。おなじくパンスペルミア説と定常宇宙論で有名な故フレッド・ホイル先生の弟子にあたる。トンデモ加減はちゃんと受け継がれてますねえ。

おいおい、大丈夫か?画像の配信がされなかったり、遅れたりしたそうな。アメリカ側の言い分だと「なおった」らしい。というか、搭載機材のコンディションも聞かずにレンタルするなよー。

宇宙航空研究開発機構 | JAXA(NASDA)

2003年10月1日に宇宙開発関連3団体が統合されて誕生する新団体の、ロゴと略称が決定。Japan Aerospace Exploration Agencyで「JAXA=ジャクサ」。んー、「じゃくさ」ちょっと読みにくいなあ。

あーそうか、日本航空技術協会(Japan Aeronautical Engineers'Association)と被ってるんだ。

http://www.jaea.or.jp/

. Date: 20030526 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review更新数日前に予告していた、テフロン加工のお話。また、まとまりのない文章になってしまった・・・。うーむ。

ちなみに、T-FALのフライパン&鍋セットは凄くいいぞ。

[clip] Daily ClippingShuttle Investigation Chief Calls Rescue Try 'Conceivable' (NewYorkTimes)※要登録無料

コロンビアの右翼の破損が軌道上で判明していたら、アトランティスを緊急で打ち上げて乗務員を救い出すことができたかも知れないというお話。プリフライトチェックをせずに、突貫作業で打上げ準備をすれば間に合ったかもしれないということのようだけれど、そーいう問題じゃないだろう。

可能性としてはあったかもしれないけれど、ものすごく偶然に左右される話だよね。チェックで不具合が見つかるのはいつものことだし、チェックをせずに打ち上げて事故になったりしたら目も当てられない。問題は、助けられたかどうかじゃなく、助けられる体制が作られていなかったことでしょう。シャトル計画が予想以上にメンテナンスコストがかかって、年間の打上げ数が予定よりもかなり縮小されたことで、すでに、軌道上で予備のシャトルがレスキューを行う道は閉ざされていたんだ。それをさておいて、助けられたかもしれないと騒ぐのはあまりに浅はかというものじゃないか?

地球の兄弟いっぱい? 惑星の半分以上「岩石型」と試算 (ASAHI.COM)

惑星形成理論の井田教授が、惑星系のうち岩石を主成分とする惑星のしめる割合はこれまで思われていたよりも多く、半分以上になるのかもしれないという発表を26日からの会合で行うとのこと。うぉおおおおお、期待。

Astronomy Picture of the Day 2003.05.26

初めて地球以外の惑星軌道上から撮影された地球の画像。

そうだ、僕たちはこの光景を見るためにあそこに行くんだ。僕たちは特別な存在ではない、ただそのことをを知るために、莫大なコストを掛け、命を賭してまでロケットを飛ばし、僕たちはあそこを目指す。なんたる無駄遣い。なんて素晴らしい無駄使いなんだろう。

延長保障に入っていて、本当によかった・・・。

. Date: 20030529 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingES細胞:国産初の作製に成功 京大再生研 (Mainichi INTERACTIVE)

えー、あちこちの新聞で話題になってましたが、なぜかこのES細胞がクローンの倫理を巡って喧喧諤諤の議論の対象になっている(いた)ことに触れた記事はあまりない。今のところ日本ではES細胞の基礎研究はOKだが、個体発生などへの応用は禁止されているが、ヒトの胚の商用化につながるとか、クローン人間の研究とすれすれなどの理由から反対する声もある。

参考)ASAHI.COM記事

参考URL)

京都大学再生医科学研究所 ヒトES細胞プロジェクト

http://www.grs.nig.ac.jp/escell/human/index.html

同、参考資料のページ

http://www.grs.nig.ac.jp/escell/human/04_03_01.html

宇宙科学研究所、「はやぶさ」のイオンエンジン着火試験を開始(PDF)

いぇー!順次テストをして、出発は6月中旬とのこと

成層圏IT基地はいよいよIP通信実験へ (InternetWatch)

通信総合研究所がNASAに『Path Finder Plus』を借りてやってるやつ。

FLASH FILM FESTIVAL Finalists/Winners (Flashforward2003)

Sci/Tech Web Awards 2003 (Scientific American)

. Date: 20030530 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [usability] 文章を書くための技術Undercoustructionの太洋さんと、OneNightStand"Studio-S"のいのしょさんと都内某所で会食(こう書くとオフ会みたいだな)。ずいぶんこの話題で盛り上がる。

文章を書くというのは純粋に「技術」であって、それを芸術にするかどうかはまた別の問題だ。日本の国語教育はひたすら「文学を読むこと」に傾倒してきたし、わずかながら行われている作文教育も「文学者を育てる」ことを最終目標としているようにみえる。

日本人は驚くほど、文章を書くことに対するトレーニングを受けていない。大学に入って英語で論文書くためのトレーニングを受けさせられて、目からうろこが落ちた。ほとんど公式に当てはめるように、定められたフレームにそって文章を書くと、それなりのものが出来上がる。

例えばこういう感じ。

「私がこれから主張するのはXがYだということである」

「理由1」「理由2」「理由3」

「つまり、わたしのいいたいことはXがYだということなのだ」

こう書くと、「こんなものは文章じゃない」といってバカにする人がいるけれど、一度やってみるといい。実は、この中に文章を書くためにやらなきゃいけないことがぎっちり詰まっている。このフレームが要求しているものをちゃんとこなせるなら、かなりの文章力だと思っていい。コンセプトと目的の言語化。目的を実現するための手段とプロセスの明確化。その手段同士のフォーカスとスコープの一致・・・こういうことが適切に行われていないと、このフレームで文章は書けない。

これはなにも論文を書くためのフレームじゃない。伝えたいことを構造化して要素に分解し、再配置するというのは、自分の考えを形にして人に伝えるための基本的な技術だ。小説だって、エッセイだって、そのプロセスを経て書かれている(無意識にやっている人もいるし、意識的にやっている人もいる)。文章力というのは「表現力」の問題ではなく「論理的思考能力」の問題なんだ。

日本の「国語」の授業には、この「文章を書くための思考能力」を磨くことがすっぽり抜け落ちている。これは、かなり憂慮すべきことじゃないだろうか。

これはH-IIF3で打ち上げられたUSERSの再突入カプセル。どうやら無事に回収されたみたい。

. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20030602 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary 葛西臨海水族園久しぶりに行ったが、なぜか棘皮動物の楽園と化していた。どの水槽にもこれでもかとナマコやヒトデが転がっているし、「エキノデルマータ」(棘皮動物)マークがわざわざついていたりする。どうしたんだ葛西、ナマコやヒトデはメジャー受けするとは思えないぞ。もう少しキャッチ-なほうがいいのでは・・・。

バーニャカウダというのは、にんにくとアンチョビとオリーブオイルで作ったソース。あっためて野菜なんかをつけて食べるものとして、イタリア料理の本なんかにレシピが出ている。が、フランスパンにつけて食べるとすごく美味しい。あまりに美味しかったので、メモ代わりに書いておく。臭さを取るために、事前ににんにくを牛乳で煮るのがコツ。

材料

・にんにく:1?半個(粒ではない)

・アンチョビ:にんにくと同じぐらい

・EXバージンオリーブオイル:上記二つを足した量の倍ぐらい

・牛乳:適量(後述)

「まず、にんにくの下ごしらえ」

1)にんにくを剥いて、半分に割って芯を取る。

2)小鍋ににんにくを投げこみ、牛乳1、水1の割合でひたひたになるぐらいに

して、火にかける(中火ぐらい)。

3)沸騰したら、ふきこぼれないように弱火にして5?6分煮る

4)汁を捨てる。

5)2?4を全部で3回繰り返す

「次に裏ごし」

6)にんにくを裏ごし

7)アンチョビも、包丁で叩いて細切れにする(裏ごしすればなおよし)

めんどくさければ、「アンチョビペースト」を買うとよい

「混ぜて、あっためる」

8)出来上がったにんにくとアンチョビのペーストに、

オリーブオイルを加えて、弱火で暖める(3分ぐらい)

出来上がり!

バーニャカウダは「温かいお風呂」という意味で、温かいうちに食卓に出して野菜などをつけて食べる。雰囲気としては、フォンデュみたいな感じ。パブリカとか、塩茹でしたブロッコリーとか、ジャガイモとか、きゅうりとか、にんじんとか何でもいいみたい。

お勧めはなんと言っても、フランスパン。美味すぎ。赤ワインがうまうま。

パンにつけるなら冷えてても大丈夫。ちゃんと密閉しておけば1?2週間は持つそうな。

. Date: 20030603 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [usability] Contents Usablityこの間の『文章を書くための技術』という偉そうな文章が某所から参照されていたので、自分の興味が枯れないうちに続き(?)を書いておくことにする。実はあの文章の元は、新人教育用のメモとして書かれたものを思い出して引っ張り出してきたもの。元の文章は、紆余曲折を経て、下の絵になる。

http://lts.coco.co.jp/isana/tmp/web_c-use01.png

これは、社内研修用に作った「企業Webサイト設計のための覚え書き」の一部。

「User-Centered Design」という考え方では、「ユーザーの経験をデザインする」ことを主眼においているけれど、「じゃあユーザーって誰よ?」とか、「具体的にどうすればいいの?」という疑問にはあまり応えてくれない。そこでひねり出したのが、上のチャート。

「真っ白なユーザー」はいない。ユーザーはサイトを訪れる時に、常識や慣習、既存の概念、予備知識などを携えてやって来る。そして、彼らはそのサイトに対して何らかの期待をもっているはずだ。「企業情報」かもしれないし「リクルート情報」かもしれない、もっと抽象的に「なんか面白いもんねーかな」かもしれない。Webサイトのそれぞれのページは、そういうユーザーの期待を引き受けつつ(時に裏切りながら)、次のページへその期待を引き継いでいかなければならない。

当然、ユーザーの期待はページを辿るごとに解消されたり、変化したり、強化されたりするはずだ。そのユーザーの期待の変化こそが、ユーザー経験そのものであり、「経験のデザイン」がフォーカスすべきポイントになる。そのコンテンツに相対した時、ユーザーが何に期待し、何をすでに持っているのか、それを検証しながら注意深くコンテンツを配置していく。それがWebサイト設計の中心課題となる。コンテンツにもユーザビリティがある。それは見た目ではなく、中身の問題だ。

これは、Webサイトの話だけれど、文章だって全く同じ(極論すれば、デザインや画だって同じだと思う)。「わかりやすい文章を」とか、「読み手のことを考えて」とか、「論旨をはっきりと」とか、言い方は千差万別だけれど、実はこれらは中心にある問いに全く答えていない。「分かりやすさ」や「読み手」や「論旨」は、時と場合によって全く違うし、文章を読んでいる最中にもどんどん変化していく、それにちゃんと追従しながら文章を書くのは、かなり難しい。

先日の文章の中で例として紹介した「フレーム」も、当然ながらこの「読者の期待への追従」を暗に要求している。読者の期待を無視して論理を展開させても、文章は説得力を持たない。そういう文章は、どんなに論理的整合性が取れていて主張が正しくても「的外れ感」残る。逆に、構造がなくても、ユーザーの期待に応えている文章は十分な説得力を持つはずだ。

文章を書くための技術としてあげた、「コンセプトと目的の言語化。目的を実現するための手段とプロセスの明確化。その手段同士のフォーカスとスコープの一致」というのは、実はこういうことだ。「論理的考能力」と一言で書いたけれど、その向かうべき先は、論理の構造ではなく、ユーザーの期待とコンテンツの整合性の方だ。あるトピックを表現するために、非論理的な表現が必要なこともある。問題は論理的か否かではなく、そのコンテンツが正しい方向を指差しているかどうかの方だ。

ひゃー、読み返すとまた偉そうだなあ。しかし、自分でこんなことを書きながら、一つ一つが刺さる刺さる。いたたたた。言うのは簡単なんだけど・・・がんばろうっと。

. Date: 20030604 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingLizards help adhesive design(Nature)

ヤモリの足をモデルに、とても粘着力の強いテープが作られたという話。

Junkyardで以前紹介したこれが、実用化されたってことかな。フォロー書こうかな

http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030504174611

上のヤモリテープの記事。短めだけどフォロー記事だからいいかな。

Junkyard Reviewは火星ネタを準備中。

でも、底なしなので、どこをどう書こうか迷っている。探査機の話はみんな書いているしねえ。

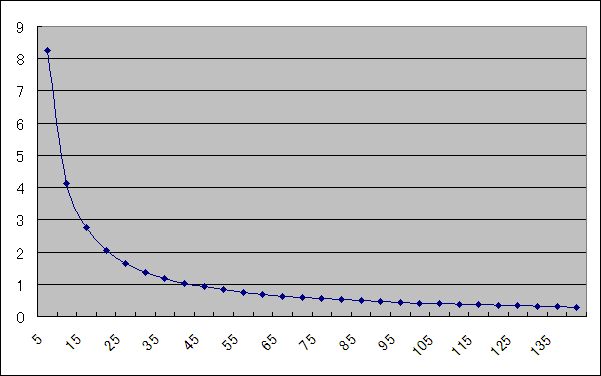

. Date: 20030605 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [excel] Excelで遊ぶ最近、Excelにはまっている。特に「分布図」が楽しい。

下は、試みに作った「星図」、テスト版なので、まだ白鳥座しか入ってない。

赤経と赤緯のデータを、ちょこちょこ変換して、三角関数に放り込んだだけのもの。

http://lts.coco.co.jp/isana/tmp/starchart_test01.xls

※Exelのファイル直リンクなので注意。

もう少し工夫すれば、著作権を気にせずに使える星図が・・・うふふふふ。

※某所で紹介していただいたようなので、ご報告までに(06.19)

新しいバージョンがアップされています、カテゴリの[excel]から関連記事を辿ってください。

. Date: 20030606 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [usability] 文章を書くための技術(追記)こんなことを偉そうに書けるほど、私の文章が分かりやすいとは思えませんが・・・、まあ自戒も込めてということで。

わかりやすさは、ただの表現技術の問題ではないのだ。(山形浩生)

あー、全部ここに書いてあった。引っ込めようかな・・・。

なんだか、文章の型の話があちこちで引用されているみたいだけれど、いいたかったことは、「型に入れて書けばオッケー」という話じゃなくて、「型にはめるためには、実はかなり高度なことをやらなきゃいけない」という話のほうだ。その「高度なこと」っていうのが、「読んでいる人の期待に応えること」。二回目に書いたように、読んでいる人の期待に応えることができれば、型なんかにはまってなくても説得力をもたせることができる。逆にいえば、型にはめたって、その文章が読んでる人の期待に応えていなければ、ちっとも分かりやすくなんかならない。

これは、山形氏も述べていることだけれど、「型」は嵌めるためのものではなく、使うためのものだ。ユーザーの期待に応えるためのフレームとしては「型」も悪くないツールだと思う。でも型にはめれば分かりやすくなるかといえば、絶対にそうじゃない。「りんごは、赤くて丸いから、おいしい」、この文章には全く説得力が無い。だって、これっぽっちも理由になっていない。要するにこれは型に沿って書かれていない。

僕の思う「文章を書くための技術」というのは、「型にそって書くこと」よりも、むしろ「型に沿って書くために考えなければいけないこと」のほうだ。正しく使うなら、型は思考をドライブしてくれる。なぜなら、型が僕たちにある思考を要求するからだ。自分が一番伝えたいことは何か、誰に向かって伝えようとしているのか、そしてそれを伝えるためには何をしなくちゃいけないか。そういうことがちゃんと考えられていなければ、型に沿って文章を書くことはできない。

文章の型も武道や花道の型と全く同じ。型に沿って体を動かすと、自分の体のぶれや欠点があらわになるように、型に沿って考えると、自分の思考のぶれや曖昧さが見えてくる。そして、型の意味や型が要求しているものを理解せずに無自覚的に使っても全く意味が無いのも同じだと思う。「型破り」は型が表現していることをちゃんと組み入れた上で破るから意味がある(「守破離」やね)。

そして、僕は個人的に、その型が表現しているものの根幹にあるのは、「読み手の期待に応える」ことだと思っている。これは、面白いテーマを探そうとか、興味を引くような文言を使おうってことじゃない。前回書いたことだけれど、文章を読むときには、たいていの人が次にくる展開を「期待」しながら読み進めていく。たとえば、"しかし"、とかいてあれば、前の言葉を否定する内容が来るはずだ。読み手は、おおっ、と思いながら身を乗り出す。そこで「実はね・・・」と切り出す。あるいは、あるトピックを持ち出すならば、当然押さえておくべき事項がある。僕が「期待に応える」と書いたのは、こういう読み手とのリアルタイムのやりとりのことだ。

上の山形氏の文章に書かれている「話すように書く」という感覚は凄く近いような気がする。ただ、これはそんなに簡単なことじゃない。きっと、山形氏は普段から人にものを説明するのが仕事(彼は本業がコンサルタント)だから、ちゃんと一番相手の聞きたいことを話すというトレーニングを積んでいるんだろう。でも、これはずいぶん想像力がいるし、その想像力を維持するために、ある種のテンションと自制心がいる。

「分かりやすく」という言葉は、「何を」と「誰に」が無いと全く意味をなさない。でも、これをちゃんと意識するのは、結構大変だ。彼の言うように「これを伝えたい」という強烈な欲求と内容がないと、文章はどんどん散漫なものになっていく。実は、一番大変なのは、文章を書いている間、その「これを伝えたい」という想いを維持することなんじゃないだろうか。

ああああ、この話題で書くたびに、すどーんと落ち込むなあ。こんなこと書いているけれど、自分じゃ全然やれちゃいないし・・・。文章書くのって本当に難しいよ。

科学雑誌、読んでますか?(slashdot.jp)

日経サイエンスと、ポピュラーサイエンスは読んでるが・・・。前者は専門的すぎて「面白み」に欠ける(つーか高いよ)。後者はかなりテクノロジー寄りだけど、いまでてるなかではおすすめかなあ。

でも、一般向け科学雑誌として一番優れているのは『子供の科学』だと思うぞ。いや、冗談抜きで。

と、昼休みに今月号のポピュラーサイエンスを読んでいて気付く。

ぐらぁ、GUIの生みの親「アラン・キー」ってだれだぁぁぁ。きー。

いつも思うんだけど、この雑誌、訳がいまいちなんだよなあ・・・。

. Date: 20030609 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [excel] Excelで遊ぶ2先日からちまちま作っている「エクセルの分布図で星図」をバージョンアップ

http://lts.coco.co.jp/isana/tmp/starchart_test02.xls

今度は、赤道座標から地平座標に変換して、観測地と日時を入れるとちゃんと位置が出るようにしてみた。まだ、何となく三角関数の変換が怪しい気がするけど、ちゃんと24時間で北極星の周りを白鳥座が一周する。原点が天頂、上が北、下が南、右が東、左が西(のはず)。

あとは星座線か・・・力技で出す方法ならあるけど、何かいい手がないかなあ。

こと座を追加、アルゲニブ(秋の大四辺形の一部)を追加(チェック用)。

計算値を再チェック。時間の計算値を修正。

ついでに、X軸の左右を入れ替えて地表から見上げた状態に修正。

でも、やっぱり歪んでるねえ。

Girl With Dreams Names Mars Rovers 'Spirit' and 'Opportunity' (NASA)

今月、打ち上げ予定のアメリカの2つの火星ローバーが「スピリット(魂)」と「オポチュニティ(機会)」と名づけられた、というニュース。

「私は孤児院にいました。そこは暗くて、冷たくて、寂しい場所でした。夜、私はきらめくような空をみて、気分を紛らわせていました。私はそこを飛ぶことを夢見ていたんです。アメリカは、どんな夢でもかなえることができる場所です。その「魂(Spirit)」と「機会(Opportunity)に感謝をしたいと思います」(採用されたSofi Collinsのエッセイ)

. Date: 20030610 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clipping2chの同名スレのまとめサイト。私にとっては、むしろ萌え(燃え)サイト。

この目で見てみたい物件が目白押し。うわー、うわー、うわー。

著作権侵害の立証責任転換(真紀奈17歳)

今、作られようとしている新しい著作権法では、著作権違反で訴えられた側に、該当作品が複製や翻案ではないことを立証する責任があるらしい。えー、それは立証責任に関する原則に反してませんか?立証責任は訴えを肯定する側にかせられる責任じゃなかったっけ。

個人的にcopyrights resignedを標榜しているけれど、このルールで訴えられたらたまらんなあ。お願いじゃ済まなくなるねえ。

ここを読むと、立証責任がどちらにあるかは、ケースバイケースということらしい、ただ原則として「権利が侵害された」という場合には、侵害されたと訴えている側に立証責任があるとするのが通例みたい。上にも書かれているけれど、「不在の証明」は別名「悪魔の証明」とも呼ばれ非常に立証が難しいとされている。「私はパクってなんかいません」という証明がどれほど難しいか、想像するだにおそろしい。

. Date: 20030611 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingNASA's 'Spirit' Rises On Its Way To Mars(NASA)

無人火星探査車「MER:Mars Exploration Rover」を載せたデルタロケットは、日本時間の昨夜午前2時58分、無事に打ち上げられました。打ち上げられたのは、2台あるMERのうち「スピリット」の方。火星到着は7ヵ月後、年明けですね。もう一台の「オポチュニティ」は今月26日、午前1時38分(日本時間)に打ち上げの予定。

. Date: 20030612 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingJavaが入っていれば、動画カメラのコントロールもできる。あー見たいなあ。でも、この感じだと近くには寄れなさそう。うむむ、やっぱり行ってみよう。

. Date: 20030613 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary 改正著作権法が成立がーん、通っちゃった・・・。

この間紹介した、「バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳」にまとめがあります。詳しくはそちらを。

ちなみに、ここの法律関係の説明は秀逸のわかりやすさです。お勧め。

関連して、最近始まったローレンス・レッシグのBlog翻訳から

著作権で縛ると、古い映画が腐る、というお話。

[clip] Daily ClippingThe Empire That Was Russia: The Prokudin-Gorskii Photographic Record Recreated

帝政ロシア時代のカラー写真。すげー。

何が凄いってこの時代、まだカラーフィルムは存在しない。というかフィルムもまだない。これは、3色のカラーフィルタで白黒撮影した3枚のガラス乾板を、対応するフィルタを通して一つのスクリーンに投影することでカラーの画像を得るという方法で撮影されたもの。上記のサイトに掲載されているのは、このガラス乾板をPC上で合成して復元したもの。

. Date: 20030616 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary IWC@ベルリンJapan threatens whaling walkout (BBC)

日本が「現在開催されているIWCのカンファレンスで進展がなければ、IWCを脱退することも辞さない」と言っているというニュース。なんで、日本語のソースが見つからないんだろう。

関連記事)Battle joined over world's whales(BBC)

日本はこの間、調査捕鯨のデータを示して、南氷洋でのクジラの頭数は増加しており(一部では増えすぎて漁場を荒らしているという話もある)、商業捕鯨を再開しても問題ないと主張してきたが、IWCではのらりくらりと具体的な議論が避けられてしまい、議論が全く進展しない。そういう状況に対して「いいかげんにしないと切れるぞ」と言っているわけですね。

参考)

極北同盟(ノルウェーとアイスランドの捕鯨協会によって組織された反反捕鯨団体)

水産資源の持続的利用を考えるページ(水産庁捕鯨班)

クジラ・ポータルサイト(ベルリン会議のレポートが掲載されている)

グリンピース・ジャパン:捕鯨関連ページ(捕鯨反対派からの意見)

日本にいると、捕鯨推進派の意見が大半で、賛成派の意見はあまり見えません(推進派の文脈の中で読むのが大半でしょう)。ぜひ、GPJのページも一読されることをお勧めします。ちなみにわたしはどちらかと言えば捕鯨推進派ですが、つい粗探しをしながら読んでしまう自分に愕然としました。落ち着いて、想像力をフル回転しながら読むと、どちらの立場から見ても、相手が欺瞞に満ちて見えるという構造が見えてくるはずです。青筋を立てて反論するまえに「私たちはこう見られているんだ」という事実を受け入れるのは、悪いことじゃないと思います。

全然関係ないですが、先日渋谷の某有名クジラ料理店の前を歩いていたら「勇魚コース」の文字が・・・。思わず、ふらふらと店に吸い込まれそうになりました(勇魚は本名なんです)。ご、5000円か、いつかは食べに行こう、そうしよう。とりあえず、今度ランチを食べに行こうかな。

そうそう、僕が捕鯨に賛成なのは、こういうものを食べられなくなるのはちょっと寂しいというごくパーソナルな理由です。だから、減っているんだから食べるなと言われれば、仕方ないかなあと思うし、いやいや増えているんだから食べてもいいよ、といわれれば、そうか良かったなあと思う。昔は積極的推進派だった時もありましたが、今はそういう感じです。

. Date: 20030617 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clipping空中写真閲覧サービス(試験公開) (国土地理院)

東京・大阪・名古屋の1940年代?50年代、1990年?2000年の航空写真が閲覧できる。結構楽しい。でも、ちょっとサーバが重いなあ。こういう場合は、ガンガン負荷をかけてテストに貢献する方がいいのか、そおっとさわる方がいいのかどっちなんだろう。

Greater protection for whales agreed(BBC)

IWCの1日目に、「鯨類保存委員会」の設立が圧倒的多数で採択されたとのこと

日本語記事)ASAHI.COM

BBCの記事の中で、メキシコの委員も述べているように、IWCはInternational Whaling Commissionの略(国際捕鯨委員会)で、本来鯨類資源の持続的な利用について協議する国際委員会のはず、その場所で「鯨類保護」の委員会の設立が採択されるのは確かにちょっとおかしいような気がするねえ。

あなたの人生は誰のもの?(NikkeiBP)

昨年,住民票コードが印刷されたハガキを受け取ったとき,特になんとも思わなかった方も多いと思う。しかし,私は「ああ,これでおしまいだ」と思った。

私にとって,この11ケタのコードはデータベースのプライマリ・キーに見えた。これまでバラバラに収集されてきた,そしてこれからも収集されていく個人情報あるいは顧客情報が,このコードによって関連付けられ,統合されていく姿が脳裏に浮かんだ。

なんて、幸せな人なんだろう。個人情報が分散していたから「プライバシー」とやらが保護されていたとでも思っているんだろうか。問題なのは、データが一元化されることではなく、情報が分散していれば個人情報は把握できないはずだ、なんていうナイーブな神経の方じゃないか。

なんだか腹が立ってきたので→Junkyard Reviewに掲載予定→中止

. Date: 20030618 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Daily Clippingゲームボーイカメラで撮った写真。モスクワの写真がすばらしい。写真は画質や解像度「だけ」じゃないのだよ。

from Doodle

Junkyard Reviewに掲載しようと思っていた、昨日の「あなたの人生は誰のもの?」の件だけれど、2000字近く書いたところで、どうも焦点が定まらず、没にした。もう少し寝かせてから、書き直すことにする。悪しからず。

代わりにといってはなんだけれど、大昔に書いた文章をここに再掲しておく。この文章そのものは本サイトのarchive、旧GarbageCollectionの過去ログ(2001.01.10?2001.07.16)に置いてあるもの。ちょうど2年前の文章だけれど、今もこの意見は変わっていない。

プライバシーの話をしよう。

どうもこの言葉は、ひとを過敏にさせるみたいだ。でも、プライバシーって何だ? 人に知られたくないもの、うん、それも一つの答えだろう。昨日の彼女との楽しい一夜、うんうん。おとといの恥ずかしい失敗、そーいうのもあるね。今朝のうんちのサイズ・・・。でも、こーいうものって、他人にとってはかなりどーでもいいことだ。あまりに個人的で他の不特定多数の人にはあんまり意味がない。そう、興味を示すのはきみの知りあいぐらい。あるいは、君が有名人なら話は別かもしれない(有名人は"知ってる人"が多いからね)。

じゃあ、あなたの住所や電話番号やクレジットカード番号はプライバシー? そう、こう書けば解るけど「それはプライバシーの侵害だ」っていう台詞にはある種の無責任さが感じられる気がするんだよね。

インターネットだから個人情報が漏洩するんじゃない。レンタルビデオの会員証や宅急便の発送票からだって個人情報は漏れる(レンタルビデオ店の収入の一つが名簿を売ることだっていうのは誰もが知ってるよね)。店先でクレジットカードを渡す、「少々お預かりさせていただきます」店員が店の奥に消える。そこで彼がカードのナンバーをメモしていないと誰がいえる? じつはちゃんと作りさえすれば、オンラインの取り引きのほうが安全なのかもしれないんだ。

個人情報は漏洩する可能性がある。そのリスクにちゃんと意識的になれるかどうかが問題なんだ。完全なセキュリティってのは存在しない。どんなに強固なセキュリティでも必ずアクセスルートがある。だってどんな金庫だって少なくとも1つは開ける方法があるんだから。鍵と暗証番号を持っていれば金庫は簡単に開けることができる。そのことを忘れるべきじゃない。リスクは下がりはしても決してゼロにはならない。

これまでは、個人から外へ出て行く情報は限られていた(そう思っていただけなんだけどね)。たいがいの個人情報は「何時、何処で、誰に渡したか」がはっきりしていた。いいかえるなら、情報のやりとりがちゃんとシチュエーション(状況)を持っていたといってもいい。そして、ぼくらはそのシチュエーションを読むことで、無意識に情報開示のリスクコントロールをしていた。

OAショップのカウンターで携帯電話の申し込みをするのは何の抵抗もないけれど、道端のアンケートに電話番号を書き込むのはかなり不安。逆にいえば、リスクを感じれば人はそのリターンを求める。道端の怪しいアンケートにはそれ相応の対価がないと答えられない。

ネットワークでの情報のやりとりにはシチュエーションがない(あるいは無いようにみえる)。のっぺりしたメールの文面や、きらびやかに飾りたてられたWEBサイトはどれも同じようにみえて、どれを信用すべきなのか分からない。その中でちゃんとリスクコントロールするのはとても難しい。まして、サイトにアクセスするだけで、メールを送るだけで、ある種の情報がサーバへと流れていく。

あなたがどんなにネット上でハンドルを使ったとしても、あなたが加入しているプロバイダはあなたが誰で、あなたが今日ネット上で何をしたか全部知っている。メールだって読めるし、チャットの中身だって筒抜け。あなたが送ったメールは、経由したサーバの数だけコピーがある。携帯電話はつねに自分の位置を基地局に送信している。サーバ上のメールを盗み見ることも、携帯電話を盗み聞きすることも、どちらもそれだけならば犯罪でもなんでもない。

こう考えよう、プライバシーっていうのは自分がどんな情報を人に見せているのかをちゃんと把握する権利のことだ。自分が何を発信しているのかを知ることができれば、それをコントロールするのは難しいことじゃない。

意識するしないに関らず、自分がいつどこでどんなペルソナを公共の場にさらしているのか、そのことについて僕らはあまりに無意識だったんじゃないだろうか? 日常生活にもセキュリティポリシーが必要なんだ。そして、そのポリシーを守るのは決して法律家やサーバ管理者の仕事じゃないはずだ。

今読むと、ずいぶん穴があるし、何より態度が横柄だなあ。

書きかけた文章の公開を思いとどまったのは、実は以下の文章を読んだから。ただし、これらのページに書かれている意見に賛成したからではなく、逆に、これらの意見の中にも先の文章と同じ「ゆがみ」を感じたからだ。

http://www.jca.ax.apc.org/stopUSwar/Japanmilitarism/jdf_recruit_inv_privacy.htm

http://www.jca.ax.apc.org/stopUSwar/Japanmilitarism/juki_net.htm

これらの文章は、国家陰謀論的思想に溢れたずいぶん極端な意見であることは確かだけれど、その裏側で、彼らの「プライバシー」に対する考え方が、どこか歪んでいるような気がする。一言でいえば、「無責任」な感じがするんだよね。なにが?どうして?といわれるとよく分からないんだけど・・・。

住基ネットが抱える危険性は承知しているつもりだし、あれに反対する理由もよく分かる(僕だって賛成しているわけじゃない)。でも、住基ネットの整備と個人のプライバシーの議論が結びつくところで、うっすらとプライバシーに関する無責任さが見え隠れするのが凄く気になる。ただ、彼らの意見に反論するだけでは、反論の反論を呼ぶだけで、ちっとも面白くない。さて、どーしたものかな。

ああ、こういう内容を「やわらかく、しなやかに」書けるようになりたいなあ。

. Date: 20030619 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [excel] Excelで遊ぶ3http://lts.coco.co.jp/isana/tmp/starchart_test03.xls

某所で紹介していただいたようなので、『Excelで星図』の最新版をアップしておきます。

見栄えを整えて、天体を足したぐらいしか大きな変化はありません。

これは、Excelと天体計算の勉強をかねて作っているものです。参考書を片手にひーひーいいながら変換式を作っているので、間違っているかもしれません。ご了承ください。もともとは著作権を気にせずに使える、ごく簡単な星の配置図が欲しいという要求から作り始めたものです。「裸眼で星を見るための星の配置図」が目標なので、精度も情報の密度もゆるゆるです。今後、必要と気分に応じて星座を追加するつもりです。バージョンアップしたら、ここで随時公開します。いつになるか分かりませんけどね。

それから、このファイルは将来に渡って著作権を主張するつもりはありません。ぜひ、好きに遊んでください。クレジットも作者への連絡も気にしなくていいです。そんなにたいそうなものじゃありませんし、なにしろ、「ややこしいことを気にしなくていい」が目的ですから。

いい機会なので、ちょっとファイルの説明をしておきます。

星座データを追加する際、変更が必要なのは以下のデータだけです。

あとの部分には数式が入っていますので、上の行をコピー&ペーストすればOKです。

(観測日時には、today()が入れてあるのでコピぺすれば現在時間が入ります)

観測日時

観測地の経度:(d,m)

観測地の緯度:(d,m)

星の座標(赤経):(h,m)

星の座標(赤緯):(d,m)

星座を追加したら、データの一番右側にあるX軸Y軸のデータを

グラフに新しい系列として追加すればオッケーです。

グラフの範囲や表示を弄れば拡大や回転もできると思います。

火星のデータは見ての通り、スタティックな赤経と赤緯が並べてあるだけです。

やっぱりちょっとかっこ悪いですねえ。でも、テキストでラベルつけちゃうと、星と一緒に回ってくれないんです。正確な現在位置が出せればいいんですが、まだそこまで知識が追いついていません。もう少し細かくデータを拾うと、地球が火星を追い越すときの「逆行」が再現できるはずなんですが。

ということで、次の課題は、太陽系内天体の軌道要素から任意の日付の赤経と赤緯を出すことです。それが出来れば、惑星だろうと、彗星だろうと、探査機だろうと、この配置図の中にマッピングできるはずです。

火星探査機「のぞみ」の現況(ISAS)

探査機「のぞみ」、本日2度目の地球スイングバイ。

宇宙輸送系のロードマップについて(NASDA)

要するにロケット開発ロードマップ

. Date: 20030625 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingNASA Announces Exobiology Teams(SciScoop)

NASAの宇宙生物学協会が新たに12の研究チームが協会に加入したことを発表したというニュース。

面白そうな研究が目白押しですな。おお、SETI Instituteが入ってるねえ。

No Link Seen Between Power Lines, Cancer(NewYorkTimes)※要登録無料

ロングアイランドで調査されていた、高圧電線とガンの発生率に関する調査で、因果関係なしとの結果が出たというニュース。当の昔に立証されたものと思ってましたが、まだやってるんですねえ。

NEW SPACE SHUTTLE COLUMBIA IMAGES RELEASED(NASA)

NASAは現地時間の6/24、回収されたシャトルの残骸の中から発見された写真とビデオテープを公開。

STS-107 Shuttle Mission Imagery Recovered

ここから辿れる地上で受信されたイメージと何処が違うかといえば全然違わないんだけどね。

パリエアショー:宇宙弾道飛行の費用「一人2万ドルに」、ルータン氏(NikkeiBP)

少し前に、JunkyardReviewで紹介しに「SpaceShipOne」についてのバートルータン氏の講演が、パリのエアショーで行われた。

そのためには、政治的な要請でも科学上の要求でもなく、「冒険」と「楽しみ」のための技術開発が必要ではないかと思う。個人的な見解だが、技術開発に「楽しみ」という要素はとても重要だ。

じーん。

http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030525142357

恒例のColumbia Lost 更新、ここ1ヶ月のまとめ。

さほど大きな動きはない、ハイライトはRCCパネルへの衝突実験、シャトルの運用再開は早くて12月、遅くて明けて3月、という感じ。

ずっと懸案事項になっている、Columbia Lostシリーズのまとめは、そろそろJunkyardReview上でスタートする予定。ずっと迷っていたけれど、ジャーナリスティックにファクトベースでまとめを作ってもつまらないし、こんなところでやる意味も無いので、あくまで個人的なReviewとして(私見をたくさん入れて)、この事故の周辺を巡る文章を何本か書いてみようと思っている。が、さてどうなりますやら。

初期シャトル計画に関する参考文献:

SP-4221 The Space Shuttle Decision

SP-432 The Space Shuttle At Work

. Date: 20030627 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clipping軌道エレベーターが2018年4月12日より運行開始、とのこと。

いや、米国宇宙協会が進めている軌道エレベーターの建設計画に、この会社が参加を表明したというだけなんだけど・・・。気の早いことにトップページで運行開始までの時間がカウントダウンされている。

日本語記事(MYCOM PCWEB)

参考)Junkyard Review 『Jacob's Ladder』

日本語記事には、「実際の建設作業を担う」と書いてあるけれど、会社の説明を読む限りは、当面、ファンディングと広報活動と技術移転が仕事みたい。ま、そりゃそうか。

おや?以前紹介した時と会社も出資元も違うなあ・・・前の記事には、NASAの先端技術研究所がHighLiftSystemsに資金提供をしたと書いてある。と、同社のサイトを見ると「共同設立者のマイケル・レインがLifePortって会社を作ったけど、うちとは関係ないよ」とある。あー、さては、喧嘩別れしましたね。よく見ると、コンセプトイラストも全然違うし。もう少し探ってみようか。

参考)Hotwired

→Junkyard Review掲載予定?

Junkyard Review更新http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030527145735

上記の軌道エレベーター関連ベンチャーのお話。

. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20030703 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiaryちょっと、間があきましたね。ま、ゆるりとやりましょう。

[clip]Daily ClippingGerms Begone: New technology cleans dangerous water(ScienceNews)

低コストで、非常に性能のいい、水の浄化剤が開発されたというニュース。水の浄化剤は、汚れを沈殿させることでフィルターにかかりやすくする。真っ黒に汚れ、病原菌が発生し、悪臭がする水に、10リットルあたり4g加えるだけで、水道水なみにきれいになるらしい。おお、すごい。

. Date: 20030710 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingWomen May Ovulate More Than Once a Month, Study Says(reuters)

女性は、一ヶ月に2回以上排卵することが結構あるというニュース。1ヶ月毎日超音波スキャナーで観察したら、63人中13人という高確率で2回の排卵があったそうな。

. Date: 20030715 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary 黒川紀章がThinkPadを語る!――「早く人間に追いついてみろ!」(ASCII24)[黒川] 建築はもっと思想とか情念とか、宇宙観であるとか、哲学であるとか、そういうものを込めて作っている。僕は名建築、古代の名建築なんか見たとき、それは何を意図してどういう思想がここに詰め込まれているのか、感じることができるわけでね。でも、それをPCと比較してもらったんじゃ迷惑だね。その歴史的な長さがまるで違う。

名建築にしか思想を読めないのか?おまいは?

ずぶの素人だって、プロダクトデザインの歴史が建築から始まってることぐらい知っているぞ。NotePCを開いた瞬間、ユーザーの手元には確かに「空間」が生まれている。その空間の中でユーザーがどう行動するかという「機能」と、見た目の「美しさ」を両立していく中には、確かに建築と同じロジックが働いているはずじゃないか。ThinkPadのデザインは、ずいぶん建築的だと思うけどねえ(当方TPs30ユーザー)。

PCのデザインを旧来の「機能的、機械的な建築」と対比して、自分の「共生的な建築」の考え方と重ねてみせるとか、もう少し自分を賢そうに見せる方法ならいくらでもあるだろうに・・・。ミースやコルビジェとThinkPadを並べて論じるくらいのことは、しれっとやっていただきたい。そういえば「住むための機械」って言ったのはコルビジェだったっけ。だとすると、Appleのiシリーズはさしずめポストモダンか。

PCの環境に空間のメタファーを引用することも出来ずに、ただ「操作」と切り捨ててしまっている時点で、視野の狭さがうかがえるってモノですな。

. Date: 20030717 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clipping事故調査委員会とNASAが作った、コロンビア事故のワーキングシナリオ。

全部で189ページ(3分割版)。この文書は最終報告書にも添付される予定。これがずっと待ち望んでいた、公式のシナリオ。

大きな流れはこれまで伝えられたとおり、打ち上げ時の外部燃料タンク断熱材の剥落と左翼への衝突、軌道上での破片の分離、突入時の異常な温度上昇と空力不安定。この文書には、それらに関する非常に細かい分析が掲載されている。

. Date: 20030722 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review更新三浦半島に風車を見に行ってきた。一年半ぶりの2度目。こんどは太洋さんとinoshoさんとmasaの4人。inoshoさんの愛車でわいわい出かけて、三崎漁港で魚を食ってから、宮川公園へ。しばし呆然とぐるぐる回る風車を見上げた後、城ヶ島へウミネコをからかいに。全然居ないウミネコの代わりにとんびを見上げ、やたら居た猫をからかい、帰途に着く。

とても楽しかったです。いつか、千葉方面にも参りませう。

太洋さんの風車も参照のこと(GIF Movie有り)

追記)Junkyardとここに画像を追加

右の写真、大きいのはここに

. Date: 20030729 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [food]アボガドの食べ方アボガドは熟れているやつと、熟れていないやつでは雲泥の差です。→某氏。

手で軽く押すとへこむぐらいが吉(やわらかすぎると切るのが大変だけどね)。しっかりしているやつは、青臭くて固いスポンジみたいな食感で食えたもんじゃありません。店によって熟れているのを売っているところと、まだのやつを売っているところがあります。店員さんの目を盗んで、手にとって、ぐにぐにと押してみるのがよろしいかと。適正価格は100円から150円ってとこですかね。

そのまま食べるなら、スライスしなくても半分に割って、種が入ってた凹みにわさび醤油を入れてスプーンですくって食べればいい(これが一番メジャーな食べ方だと思っていたよ)。切り方は、手のひらの上で、アボガドの長い軸に対して水平、真ん中に包丁の歯を入れて、種に当たったところでぐるっと一周回し切りする。つまり二つに割れたアボガドが、種でつながっている状態。ここで、左右に分かれたアボガドをねじると、すっと外れる。片一方に残った種を取り出して出来上がり。

わさび醤油でそのままもよろしいが、マグロ丼に混ぜ込んで食べると美味です。

マグロをづけにする時に一緒につけて置けばオッケー(←間違いです)。マグロをつけるたれは、醤油、わさびに、ちょっとだけ牡蠣油とごま油を足して、お好みで少しだけみりんを追加。ほんのり甘辛くして胡麻かけて食べると、ユッケ丼みたいで美味しい。

※一緒に漬け込んだら、アボガドの色が悪くなるやろがい!食べる前に混ぜれば充分や、あほかおまいは!という連れの鋭い突っ込みが入りました。その通りです。すみません、アボガドは、食べる前にボールか何かの中でたれに漬け込んだマグロと、ぐるぐるっと混ぜてください。混ぜる時にアボガドの種を一緒に投げ込んで混ぜると、色変わりを防げるそうです(当たり前だけど、食べる時には取ってね)。

表題作で、不覚にも泣きそうになった。僕がこの人が好きなのは、ロジックのウルトラCや目もくらむようなビジョンより、むしろその隙間にすっと差し込まれた、淡い感情のほうだ。僕はSFはアイディアではなく人を描くものだと信じているけれど、その意味でも、この人は天才だと思う。

イーガンの作品に登場する人々は、圧倒的な「現実」を前に翻弄され、打ちのめされながら、静かにそれを受け入れる。どんなに人々がもがいても、現実は変わらない。時に、彼らは物語が終焉を迎えても、結局何一つ変わらない現実の前に立たされる。静かな悲しみと諦念の中で、それでもなお彼らは顔を上げる。その姿が、どこまでも悲しくて、どこまでも美しい。

SF作家は、「現実にはありえない世界」を精緻に創り上げ、その世界を生きるキャラクターたちを描いてみせる。作家の作る世界が破綻無く強固であればあるほど、キャラクターたちが生きる現実は、ゆるぎなく、退けようのないものになっていく。キャラクターたちの喜びや悲しみはその世界に深く根ざし、その世界が揺らぐ時、彼らの心もまた大きく揺らぐ。現実にはありえない世界の、現実にはありえない喜びや悲しみは、時に現実を越える感動を与えてくれることがある。僕にとってSFというのはそういうジャンルだ。

表題作のラストシーン、主人公たちがかわす何気ない会話への震えるような感動は、紛れも無くSFのそれだと思う。

. Date: 20030730 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daliy Clipping2003 Goddard Rocket Replica Project

ロバート・ゴダードの史上初の液体燃料ロケットを復元するプロジェクト。どこの好き者かとおもったら、NASAのヒストリーオフィスだった。

ゴダードのロケットは、この写真が有名。下についているロケットっぽい形をしているやつがエンジンだと思っている人が多いけれど、エンジンは上についているちっちゃくて細いやつ。下のは燃料タンクとポンプ。脇を2本通っている針金みたいなやつが、ノズルに燃料を送り込むパイプ。つまりこのロケットは「牽引式」なのだ。重量物が下にあったほうが姿勢が安定すると考えたんでしょう。その後のロケットの形を見ても分かるように、この形はとても効率が悪い上に、危ない(だってノズルからの噴射を燃料タンクがもろに被るんだから)。ゴダードもロケットを大型化する過程で、この設計はすぐに改めたはず。

. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20030811 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [book]Junkyard Review更新ものすごく久しぶりの更新。しまった、結局7月は1本しか書いてない・・・。

ビョルン・ロンボルグ『環境危機をあおってはいけない 地球環境のホントの実態』のレビュー。暗いし、説教臭い。

この間ずーっと気になっている、「自分にはどうしても知りえないことがあって、それゆえに、自分の善意が何かを傷つけているかもしれない」という不安に関するお話。そういう意味では、言っていることはずいぶん前にarchiveにこっそり上げたこの文章と殆ど同じだし、結局「宣言」に行き着いてしまう。全然成長していないなあ。

あんまりにも殺伐としているので、こちらを

下ごしらえ

・茄子のへたを取って、皮を剥き、1cm幅ぐらいに切る。

・数分塩水につける(灰汁取りです)

・塩水で茹でる。臭みが抜けて、食べられそうになったら上げる。

あんまり茹でると、どろどろになってしまうので注意のこと。

はい、ここからは2種類。

たれの配分は好みで、どちらも塩辛くなりすぎないように注意

たれで和えると結構水が出るので、味を見ながらたれを追加するのがよいかも。

○タイ料理風

たれ:ナンプラー(魚醤)、酢、砂糖、塩、レモン汁

薬味:胡麻

たれで和えて、冷蔵庫で冷やして、薬味をかけていただく。さっぱり。

鷹の爪か、一味を加えるのもいいかもしれない。青じそを加えるとさらに美味い、はず。

○韓国料理風

たれ:おろしにんにく、ごま油、醤油、砂糖、塩、豆板醤

薬味:ごま

こちらも、たれで和えていただく。冷やしてもおいしい。

薬味に、細く切った白ねぎを加えるのもいいかも。まだ、試したことないけど。

. Date: 20030818 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary会社のPCがクラッシュ。大変にへこむ。こういうのは、物理的なショックより精神的なショックが大きいなあ。それなりにバックアップは取ってあるし、殆どのデータは、NotePCとで2重になってるから何とかなるんだけどね。でも、あれとあれは作り直しだなあ。しくしく。

. Date: 20030826 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary メダカを見に行くhttp://www.mori.co.jp/companyInfo/press/2003/0716_2003071719144303375.html

六本木ヒルズに宇宙めだかを見に行ってきました。えーと、普通のめだかでしたよ。やっぱり。これが宇宙に行ったメダカたちの子孫なんだと自分に言い聞かさなければ、ただあまりに普通の風景に心和むばかり。

でも、いまやメダカはレッドデータブックにも記載されている希少種です。こんな都会の池の中で普通に泳いでいるのが見られることそのものが実は稀有なことです。それに、ここにいるメダカたちが、紛れもなくごく普通のメダカであることが、僕たちがいつか宇宙へ出て行けるということを支えています。

ここにいるメダカは、1994年7月に打ち上げられたスペースシャトルコロンビアに搭載され、無重力環境での生殖やその後の世代間の影響を調べる実験に利用された4匹の子孫、約1万匹。全国の学校や希望者の下で繁殖されたものです。これらのメダカには異常はまったく認められていません。

もし、六本木ヒルズに行かれることがあれば、ぜひ中庭の池に足を運んでみてください。なかなかきれいな所です。

. Date: 20030827 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review更新火星のお話です。ちなみに今日、午後6時57分が最接近です。この時間だとちょっと低すぎるかもしれません。8時ぐらいに外に出て、南東の空を見上げてみてください。とても綺麗です。

なんだか、火星大接近特需で天体望遠鏡がバカ売れしているみたいですねえ。Junkyard Reviewでは「星を眺めるのに必要なのは想像力だけ」というポリシーを取っているので、使いません。こーいうのは、方角を覚えておいて、会社の帰りかなんかに、ちょっと立ち止まってボーっと眺めるぐらいがいいんです。いや、あれはあれで感動的なんですけどね。

昨夜、最終報告書がCAIBのサイトにアップされました。NASAの歴史や組織文化まで突っ込んだ非常に深い内容です。細かい内容はいずれご紹介します。

. Date: 20030828 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review更新久しぶりにコロンビア事故関連の話題、26日に発表された最終報告書のお話です。報告書は、まだ読んでいる最中ですが、とても素晴らしい資料です。報告書に先立って発表されたワーキング・シナリオがかなり専門性の高いものだったので、かなり覚悟していたんですが、いい意味で裏切られました。冒頭に追悼が掲げられていたり、各章の扉ページと最終ページには本文とは無関係に大判のコロンビアの写真があしらわれていたり、なんだかメモリアルブックのような作りです。

いかんせんページ数が多いので、ぜひどうぞと勧めにくいのがなんですが、Introductionだけでものぞいてみる価値はあると思います。

. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20030902 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書エグゼクティブサマリ(仮訳)

ざーっと訳しただけなので、まだ文章がとっちらかってますが、しまっておくのもなんなので、公開します。

リンクを辿っていくと、目次が全部載ってたり、イントロダクションがHTML化されてたりしますが、全部埋まるかどうかはまったく未定です。280ページもあるし・・・。イントロダクションぐらいは全部やるつもりです。ちなみに、coversheetは終わってます。今は、Board Statementを翻訳中です(途中のまま上がってますね)。

今回、個人訳ということで、報告書文体ではなくなるべくやわらかめに訳す事にしました。分かりにくい言い回しや表現を勝手に置き換えている部分もありますので、引用などの際にはご注意ください。今は仮訳なので、まだ少々堅めですが、もう少しやわらかくするつもりです。

ちなみに、このHTMLファイルはCSSで英文を隠してあるだけなので、スタイルシートを切るか、ソースを覗くと英文も確認できると思います。訳文が分かりにくかったり、間違いを見つけたらぜひご指摘ください。

追記Bord Statementの仮訳をアップしました。

現在訳が終わっているのは以下の4本です。

さらに追記

日本語版の表紙をつけました。更新情報はこちらにも掲載します。

. Date: 20030903 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 日本語訳NASDA版http://www.nasda.go.jp/press/2003/09/columbia_20030903_j.html

キタ━━━━(゜∀゜)━━━━ッ!!

公開されたのはExecutive SummaryとReport Synopsis。これに加えて、前回のリリースで、11章が訳されています。

予想通り、堅めの訳文ですねえ。それに、事故原因と直接関係ない部分が省略されたりしているようです。ただ、専門家のチェックも入っているでしょうし、なによりプロが訳しているので、むこうのほうがスピードが速く正確なはずです。いよいよ、「無駄なことをやっている感」がひしひしとしてきましたねえ。あはははは、はあ。

まあ、そもそも競争するつもりはこれっぽっちもありませんし、目指しているところが全然違うことが分かりましたから、これで安心して独自路線を歩めるというものですね(←強がりもいいかげんにしなさいって)。

REPORT SYNOPSISを翻訳中。けっこう、楽しい。

訳文は途中段階のものでも、バックアップ代わりに随時アップしていくつもりです。章ごとにまとめてから上げていると、間が開きすぎてすぐに挫折しそうなんです。でも、NASDAから翻訳が出たら一気に萎えそうな予感もするなあ。

まあ、まじめに翻訳に取り組むのはほとんど初めての経験ですし、半ば練習のつもりで少しづつ進めるつもりです。あまり期待せずに、気長にお付き合いください。

2月(ほぼ全ての記事が事故関連)

http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=200301

3月

http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030210173756

4月

http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030303140109

http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030310201131

http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030323203346

5月

http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030412143159

6月

http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030525142357

8月

http://lts.coco.co.jp/isana/review/view.cgi?search_id=20030728192555

自分用にメモ。今から読み返すと、最初の混乱から徐々に状況が分かり始めて、事故原因が2転3転していく様子がよくわかりますねえ。すでに、リンク先がNotFoundになっていたり、画像のリンクが切れていたりしますが、とりあえずままにしておきます。悪しからず。

. Date: 20030904 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故調査報告書 翻訳日記http://lts.coco.co.jp/isana/final_report/index.html

Report Synopsis 終了。やっぱり1日あたり原文1ページのペースだなあ。

この要約を読む限り、今回の事故の根本的な原因は、NASAのマネージメントの不備にあるというのが調査委員会の見解のようです。後半部分に行くにしたがって、何となく「あんたら何をやっとんのや、えーかげんにせーよ」という空気が行間から滲み出してきてます。要約でこの調子ですから、本文はさぞかし凄いことになっているんでしょうね。

さて、これでイントロダクションの主要部分が終わったことになります。報告書には「スペースシャトルに関する基礎知識」と「NASAに関する基礎知識」が掲載されていますが、これは囲み記事扱いになっていて原文の目次には掲載されていません。次は、これに取り掛かかります。

. Date: 20030908 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary 引越し某氏のおかげで、8割がた終了。ありがとう、大変助かりました。また今度、遊びませう。

膨大な量の本。半分近く手放すことにしたがそれでも、本棚4本に収まるかどうか怪しい。PC系のマニュアル本は全部Netで済ます、漫画は漫画喫茶で読むことにして(めったに行かないけど)ほとんど全部廃棄/売却、もう手に入らない科学書、人文書、SFを残すと・・・。うあー、全然減らない。

新居まで100m、近所で借りたリヤカーを引きながら、私の貯金はみんなこれに化けたのかと、深く深く反省。だって、本の寿命が短すぎるんだもの、私の読む本は文庫に落ちたりしないんだもの、図書館にもあんまり入ってないんだもの・・・。ひーん。

後は、壁紙の張替え、照明の交換、本の整理、本の整理、本の整理・・・本当に8割か?

というわけで、あまり進んでません。『スペースシャトルの基礎知識』半分ぐらいをアップ。

. Date: 20030909 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『スペースシャトルの基礎知識』終了。

土日と引越しをはさんでペースが落ちていますが・・・。あ、マイルとポンドの直しをやってない。画像もでかすぎるし、あああ。

何人かの方から、誤字のご指摘をいただきました。本当にありがとうございます。メールで伝わったかどうか分かりませんが、私、感動に打ち震えております。素人訳/片手間仕事のため、ペースも遅く、お見苦しい点多々あるかと思いますが、どうぞご容赦ください。訳については、仮訳ということで今後もどんどん手を入れていくつもりです。誤訳、誤字の指摘は、どんなに些細なことでも結構です、どうぞご遠慮なく。いただければ、顔を真っ赤にして身もだえしながら直します。

すぐに挫折するかと思っていましたが、もう少し続きそうです。いや、結構楽しいんですよ、これが。

※追記:単位と画像サイズを修正、画像を追加、CSS修正

今日は夜空で月と火星が一番近づく日だった。

今なら(22:00)まだ、綺麗に見えますよ。

. Date: 20030911 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『AN INTRODUCTION TO NASA―NASAの基礎知識―』終了。

わーい、イントロダクション全て終了

後半、集中力が無くなって、訳文がへろへろしているのはご愛嬌(後で直します)。最後の章は固有名詞が多くて困った。もしかしたら、一般的ではない呼称をしてしまっているところがあるかもしれない。Michoudとか、Ling-Temco-Voughtとか、Thiokolとか・・・。

もっと、がしがし訳注をつけるべきかな。うむむ。

某所で褒めてもらったので、調子に乗ってFaveletsの「Toggle CSS style sheets」を使って、各ページの最下端にJavaScriptでCSSのon/offを切り替えるスクリプトを埋め込んでみた。おお、便利・・・なのか?IE5.0以上、NS7.0以上なら動作するはずだけど。どうだろう。

ちなみに、CSSを切ると、隠しておいた原文が見える。これは、もともとこういう用途を考えていたわけじゃなくて、作業上の効率から半ば必然的にこうなったもの。

今回、ローカルで作業するのに、PDFから抜いたテキストファイルに、段落ごとに直接和文を書きこんでいくというスタイルを取っている(これは、重要な作業時間のなかに「電車の中」が含まれているせい)。そのうちに、アップ用と作業用の複数のファイルを作るのが馬鹿馬鹿しくなって、「あ、CSSで英文隠せばこのままアップできるじゃないか」ということでこういう仕様になっている。

だから、アップされているHTMLファイルがそのまま作業ファイル。定型のヘッダとフッダを付けて、ざっくりタグ打ちした原文ファイルにざくざく訳文を書き込んで、そのつど英文と和文を振り分けるタグを打ちながら、サーバに随時アップロードする。この方法でずいぶん作業が楽になったし、途中のものでもあまり気にせずに公開できるようになった。手前味噌ながら、なかなかいい方法だと思う。

※追記

いや、ちゃんとCSS2つ作って切り替えるほうが美しいのは分かってるんですけど、あまりむやみにJavaScriptをソースに埋めたくないもので・・・。今回、リンクタグにスクリプトを押し込んでいるのもそういう理由です。

. Date: 20030913 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記第1部『The Accident―事故―』の前書きをアップ。かなり短め。

実は、既に原文のファイルは全部アップされて、目次からもリンクされています。

(翻訳済みのものだけ色がつくように、CSSでリンク色を抑制してあります)

. Date: 20030916 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記いいかげんに、違うネタを書けー、という声が聞こえてきそうですが・・・

『CHAPTER 1 The Evolution of the Space Shuttle Program』

今回も短めです。第1章の前書きにあたる文章です。

いよいよ、本編の始まりです。

続く第1章では、アポロ計画の狂乱の日々を忘れることができなかったNASAが、壮大な宇宙計画に固執し、徐々に現実から目をそらしていく悲しい過程が切々と、毒気に満ちた言葉で語られていきます。シャトル計画は生まれた時から、到達不可能な目標を背負わされていました。そして、その現実と理想のギャップは徐々にシャトル計画そのものを蝕んでいきます。なぜ、彼らはそこまでシャトル計画に固執したのか、物語はそこから始まります。

. Date: 20030917 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [book]松浦晋也『われらの有人宇宙船―日本独自の宇宙輸送システム「ふじ」』(amazon)日本の宇宙開発の良心がぎっちりつまった本。おすすめ。

シャトルの事故報告書の先にあるものを見通すために必要な最低限の知識が、ここには全部書かれている。

コロンビア事故の報告書を訳しながら、彼らの「私たちは間違っていたのかもしれない」という、どこか悲痛な声を聞いていると、出口の無い迷路に投げ込まれたような気分になる。僕達はここからどこへ向かって足を踏み出せばいいんだろう。

20年以上も前に、25トンものペイロードと7人の宇宙飛行士を軌道上まで打ち上げる能力をもった宇宙船を創り上げたのは、まさしく偉業といっていいと思う。いまだかつて、こんな能力を持った宇宙船は存在したことがない。いや確かに、設計はタコだったかもしれないさ、運用はへぼだったかもしれないさ、組織は腐っていたかもしれないさ、でもこの20年間、あれを飛ばしてきたのは、本当に凄いことだよ。

その宇宙船を作り、飛ばしてきた彼らが、「私たちは間違っていたのかもしれない」とつぶやいている。あの事故は、夢と希望が妥協と打算にまみれていく姿を見ないように、後ろ向きのまま全力疾走した結果なんだ。夢と希望はいつも僕たちの前にあるとは限らない。もしかしたら、僕たちは後ろを向いているのかもしれない。

では、本当に前を見るために、僕達が考えなきゃいけないことはなんなのか?この本は、そのためのヒントを見せてくれる。そう、夢や希望じゃロケットは飛ばないけれど、ロケットは夢や希望を乗せて飛ぶ。これは、きちんと前を向いた、もうひとつの夢の形だ。

『 1.1 Genesis of the Space Transportation System 』 終了

. Date: 20030925 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clippingコメントは後ほど

California Team Conducts First Powered Liquid Propellant Aerospike Flight Test(SpaceRef)

カルフォルニア州立大学ロングビーチ校とガーベイスペースクラフト社が共同で、初の液体燃料を使用したエアロスパイクエンジンの飛行テストに成功したというニュース。

Electronic paper reaches video speed(Nature)

フィリップス研究所がビデオ映像を表示できる電子インクを開発したというニュース。

『1.3 Shuttle Development, Testing, and Qualification』 終了

『 1.2 Merging Conflicting Interests』 終了

と、とりあえずアップ。日本語がとっちらかっているのと、訳が怪しいのは随時直します。

さて、今回アップ分について若干補足をしておきましょう。

第一章前半(1-1,1-2)の内容は以下の通り。

-アポロ以後冷めてしまった宇宙開発への機運と財政難の中で、シャトル計画がポストアポロの壮大な計画の唯一の落とし子として残った。

-唯一残された有人飛行計画であり、今後の計画の足がかりとして、NASAはどうしてもシャトル計画の予算を通す必要があった。

-NASAはコスト的なメリットと、あらゆる用途に使えるシャトルの性能を売り込んだが、それは机上の空論でしかなかった。

-当面の予算を低く押さえるために、シャトルは運用コストや信頼性よりも、開発コストを押さえることを優先して設計が進められた。

-結果として、リスクが高く運用コストのかさむ機体が出来上がってしまった。

実は、この報告書では触れられていませんが、NASAがシャトル計画を議会に通す時に、実はもう一ひねりあったんです。報告書の中で、「シャトルの性能に国防総省が興味を持ち・・・」というくだりがありますが、じつは、ペンタゴンがシャトルに興味を持っていることを知ったNASAはこういう提案をしているんです。「開発とそのための資金はNASA持ち、その上で空軍の要求を満たすようにシャトルをデザインする。その代わり、議会でシャトル計画を通すための後押しをして欲しい」

60年代の後半から独自の宇宙計画を進め、それが頓挫していた空軍にとってはこれは願っても見ないチャンスでした。当然ながら空軍はこれに飛びつき、NASAは軍の法外な要求を聞き入れざるを得なくなったんです。(この話は、NASAのHistory OfficeのWebサイトに掲載されている文書に載っています)。

この頃、NASAはとにかくシャトル計画を存続させるために、なりふり構わず行動していました。彼らがなぜここまでシャトルプロジェクトに固執したのか、本当のところは良く分かりません。ポストアポロの夢が捨てられなかった、という「いい話」ばかりではないでしょう。緊縮財政で予算が押さえられる中、アポロで築いたポジションから滑り落ちるのをどうしても防ぐ必要があり、そのための旗印が必要だったというのが正直なところかもしれません。

さて、このあとお話はシャトルの開発そのものに移ります。ここでも、相変わらずごたごたしていたりするんですが・・・。まあ、それは本編で。

. Date: 20030926 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clipping日が変わってしまったので、再掲

California Team Conducts First Powered Liquid Propellant Aerospike Flight Test(SpaceRef)

カルフォルニア州立大学ロングビーチ校とガーベイスペースクラフト社が共同で初の液体燃料を使用したエアロスパイクエンジンの飛行テストに成功したというニュース。機体は無事に回収され、解析が行われるとのこと。

エアロスパイクといえば、軽い燃料タンクが作れずに挫折したX-33が思い出されるけれど、こんなところで学生の手で開発が行われていたとは驚き。いや、素晴らしい試みだと思います。ちなみに、X-33は小さいノズルが直線に並んだリニアスパイクエンジンだったけれど、このロケットは円形をした「普通の」エアロスパイクエンジン。

エアロスパイクエンジンというのは・・・えーと、長くなりそうなので久しぶりにJunkyard Reviewのほうでやろうかな。

Electronic paper reaches video speed(Nature)

フィリップス研究所がビデオ映像を表示できる電子インクを開発したというニュース。

従来の電子インクは電気泳動方式と呼ばれ、球形のカプセルの中に帯電した微粒子と色付の液体を封入し、電流を流すことで、微粒子と液体が相互に入れ替わることで表示を行う。今回の新しい電子インクは、油性のインクを細かいセルに封入し、そこに電圧をかけることで表面張力を変化させ、「テフロンのフライパンの上の水滴のように」インクが丸くなることを利用する。平たく広がっていたインクが丸くなることで、背景の白が見え「白」が表現される。この方法だと非常に高速に画面の書き換えがおこなえるだけでなく、電圧のかけ方によって、表面張力の度合いが変化するため、非常に滑らかなグラデーションが表現できる。

でもねえ、電子ペーパーのメリットは動画が見られることじゃないはずなんだけどね。解像度が非常に高く、書き換え時以外に電力を使わない。このやり方だと、自然放電でインクが「だれて」きそうな気がするが、どうなんだろう。まあ、実用化に向けて、これからさらに研究という感じらしいので、実際に目にするのはずいぶん先になるんじゃないかな。

. Date: 20030929 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『1.4 The Shuttle Becomes "Operational"』 終了

ようやく最初のオービター『コロンビア』が完成し、シャトルの運用を始めてみたものの・・・というお話。

NASAの目論みはボロボロと崩壊し、運用はだんだんいいかげんになっていきます。そして・・・。

次回は、『チャレンジャー事故』

. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20031001 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『1.5 The Challenger Accident』、『1.6 Concluding Thoughts』をアップ。第1章終了。

全然「でいりー」じゃないっすね

ずいぶんまえに『落書き宣言』を登録してみたことがあるけれど(このねじれた皮肉に気付いた人はいるんだろうか)、僕がクリエティブコモンズに期待したのは、明示的に著作権を放棄する手段になりうるかもしれないと思ったからだ。

残念なことに、現行の著作権法には、明示的に著作権を放棄する手段がない。もちろん、訴えを起こさなければいいという考え方もあるけれど、これは著作物を利用する側のことを何も考えていない。「これは安心して自由に利用できる著作物である」ということを第3者を通じて明示することができなければ、利用者は自分が著作権違反をしているのかもしれないという不安から逃れることができないはずだ。個人的にそういう思いを何度もしてきたし、少なくとも自分の作ったものは、そういうしがらみから自由にしておきたいと思ってきた。本サイトのaboutにも、進めている翻訳にも、繰り返し繰り返しそのことを主張しているのは、そういう思いがあるからだ(まあ、そんなに偉そうなものを作っているわけじゃないけどね)。

画面にチラッと映っただけの椅子にたいして著作権料を払わなければ、その映像を上映できないっていうのは、その椅子の作者にとっても不利益なんじゃないかと思う。もちろん、俺のものを勝手に使うなと主張するのは悪いことじゃない。でも、どうぞご自由にお使いください、と「正しく」言う方法がないというのは何か間違っているような気がする。

僕には「copyright reserved」の文字は「危険、取扱い注意」に見える(これはおそらく、正しい認識のはずだ)。僕はただ、自分の作ったものに「安全」というラベルが張りたい。もしいつの日か、そのまだ見ぬラベルがcopyrightと同じくらいの市民権を得たならば、それは少なからず著作物の付加価値になりうるんじゃないだろうか。

本日より、NASDA、NAL、ISASの宇宙関連3機関が統合され、「宇宙航空研究開発機構(JAXA)」になる。

おい、この立花隆のインタビューはなんだ?こんなこと言わせていていいのか?有人なんかいらない、ロボットにやらせろとか言ってますけど・・・。いや、まあそういう考え方も有るんだけど、一発目にこれはどうかと思うぞ。宇宙開発のケインズ政策効果って話も、かなり異論があるしねえ。重要なことも沢山言っているんだけど、むむむ。

宇宙開発は、産業としてGDPを左右するような利益をバンバン生み出すにはパイが小さすぎるし、スピンアウトを狙うには特殊すぎる。ロケットは国家経済を左右する産業にはならない。

たとえば、自動車業界にとって、F1レースは金を食うばかりで、実質的な利益を生んでいない。あまりに特殊すぎて一般車へのフィードバックは殆どないといわれているし、自動車産業そのものへの直接的な広告効果もあまりない。でも、それなりに参加企業があるのは、F1参加企業というイメージがまだそれなりの価値を持っているからだ。技術力の高さのアピールになるし、企業のモチベーションの一部(ごく一部かもしれないけれど)を担っている。

同じ理屈を宇宙開発に当てはめるなら、「宇宙開発参加国家」が国のイメージの一部を形成しているとすれば、それを捨てるのはあまり得策ではない。いつか、宇宙開発が本当に産業になりうる日が来た時に、そのイメージはその後の成長をかなり大きく左右するはず。夢や希望じゃお腹は一杯にならないけれど、夢や希望がないのはずいぶん寂しい。そして、その寂しさはいつかボディーブローのように効いてくる。それは国家というレベルでもたぶん同じだ(たとえば、中国はきっとそれをずーっと味わってきたんじゃないだろうか)。

国民に夢と希望を与える。大義名分にはならないかもしれないけれど、恥ずかしがらずにそのことをもう少し議論してもいいような気がする。僕らが「国の強さ」を感じるのは、経済力や軍事力だけではない。そして、歪んだ優越感にならなければ、みんながそれを感じるのは悪いことじゃないはずだ。

. Date: 20031003 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『CHAPTER 2 Columbias Final Flight』 終了。第2章の前書きです。

第2章の英文ファイルを全てアップ。

さて、第2章に突入です。「STS-107のすべて -計画から事故調査まで-」という感じでしょうか。事故原因の分析ではなく、STS-107で行われたこと/起きたことが時系列順に説明されていきます。実は、この章には「事故時の通信記録」という難物(専門用語が山ほど出てくる)が控えているんですが・・・。まあ、そのとき考えましょうか。

. Date: 20031006 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary 教室天井60センチ低くなると…生徒の9割「不快感」学校の建築コスト削減のために、天井高を60cm下げて2.4mの教室を作って実験したところ、クラスの9割近くの生徒が不快感を訴えたというニュース。これは、文部科学省の委託を受けて日本建築学界が実験を行ったもの。

曲がりなりにも舞台美術をかじった人間から言わせてもらえば、これは当たり前、気分が悪くならないほうがおかしい。日本建築学界って所は、そんなことも実験しなくちゃ分からんのかね。それとも子供は背が小さいから天井低くてもオッケーじゃぁん!とか言ったバカがいたのか?

ごく普通の人でも、天井高が15cm違えば誰でも「違う感じ」がする。天井高3mというのはごく一般的な高さ、みんながこの高さに慣れているから、この規格から少し外してあげるだけで人はその空間に対して違和感を感じる。舞台美術屋はこれを利用して「圧迫感のある空間」なんてのを作ったりするわけです。

そういう意味で言えば、天井高を60cm下げるというのは犯罪だと思うぞ。だって、天井高240cmって言ったら、身長約180cmの人が手で触れられるぐらいの高さだよ。気分が悪くなるのも当然ですがな。誰か止めろよ。

百聞は一見にしかず。3mと、2.4mというのはこれぐらい違う(稚拙なCGで申し訳ない)。

これは、ほぼ5m X 5mの正方形の部屋、人型は身長165cm。教室はもっとサイズが大きいから天井の面積がもっと広くなる。天井の圧迫感は相当なものだろう。もっと言えば、これにさらに窓やロッカーや黒板があれば、もっと圧迫感は大きくなるはず(比較対照があるから)。こういう提案をする人間は、想像力が欠如しているとしか思えない。頭がつっかえなければいいとでも思っているのかね?

. Date: 20031008 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『2.1 Mission Objectives and Their Rationales』をアップ。

長い、テンションが持たない、日本語くちゃくちゃだし、あああ。

Junkyard Reviewの方も・・・いや、サイトのリニューアルが・・・あー。

. Date: 20031009 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『COLUMBIA』をアップ。2-1の囲み記事にあたるテキストです。

この記事の中に、「コロンビア」の名前の由来として、コロンビア川を発見し、アメリカで始めて地球一周を行ったロバート・グレイの「コロンビア号」が出てきますが、もともと「コロンビア」はコロンブスに由来し、アメリカ合衆国を擬人化したときの女性名として知られています。グレイのコロンビア号はこれに由来しています。ちなみに、初めて月に人類を送り込んだアポロ11号のコマンドモジュールの名前も「コロンビア」でした。

※続いて、『THE CREW』もアップ。

. Date: 20031010 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clippingトキ絶滅

http://news.www.infoseek.co.jp/topics/science/toki.html

いつかは、こういう日が来ると思っていたけれど、やっぱりショックが大きいなあ。なぜだろう?微生物を含めば、世界中で毎日いくつも絶滅種が出ているし、日本だって人知れず絶滅していく生物もいるはずだし、トキだけが特別視される理由もないはずなんだけど、純粋に個人的感情としてやっぱり寂しい。

DNA鑑定がされて、中国のトキと遺伝的に同一種であるということになったらしいけど、そういう問題じゃないしねえ。

ここしばらく、ずいぶん前にビデオにとってあった『デビッド・アッテンボロー哺乳類の世界』を、おゆはんを食べながら順番に見ている。昔からこの人のシリースは大好きなんだけれど、今回もすごくおもしろい。

この人のシリーズは、とにかく「いい絵」がものすごく多い。あまりに自然に撮ってあるので、気を抜くとつるっと過ぎてしまうけれど、よく考えるとものすごいカットが次から次へとつないであったりする。

うろ覚えだけれど、ちょっと再現してみよう。

・真夜中、真っ暗闇の中(赤外線カメラの撮影)、これから狩りに出かけようとするライオンの前4,5メートルのところで、ライオンの狩りについて説明するデビッド爺さん。いやー、さすがに緊張しますね、じゃないでしょう。喰われても知らんぞ爺さん。

・左右に激しく蛇行しながら追っ手のチーターから全速力で逃げるガゼルを、超望遠でびたっとセンターに入れたまま微動だにさせないカメラマン。超スロー、走るガゼルの首から上だけを捉えたショット、そこに飛び掛るチーター。この映像がまったくぶれない。このワンショットで、ガゼルとチーターは急減速してるはずなんだけど・・・。

・何の変哲もない木の幹が写っている。そこへ隣の木から飛び移ってきた猿がフレームインしてくる。えーと、この場所に猿が飛んでくるのが何でわかるんですか?いや、ある程度引いた絵ならわかるんだけど、猿が画面からはみ出そうなぐらいのアップだったりするんですけど・・・。

・月夜の晩に歩きながら交尾をしているハリモグラ、カメラが引くとデビッド爺さんが嬉しそうにそれを見ている。えー、だってカメラは歩いているハリモグラを追ってたんですが・・・なんで爺さんそこにいるの?

・カヌーに乗ったまま、ビーバーの説明を続けるデビッド爺さん、その前をキューでも入れたかのように素晴らしいタイミングでフレームインしてくるビーバー。って、おいどーやって撮ったんだ?

とにかくデビッド爺さんの「ほら、見てください、?が、ちょうど?をしていますよ」という台詞がものすごく多い。で、カットを切り替えずに、遠景にちゃんとその動物がその行動を取っている姿が写っている。このワンカットをとるために、いったいどれくらいの時間をかけているのか・・・。対象となる動物がその行動を取るほんのわずかな瞬間に、完璧な構図とタイミングで、デビッド爺さんとのツーショットを撮る。そのために、いったいどれほどの労力がつぎ込まれているのか、考えるだに恐ろしい。

というわけで、最近、連れとの間で『デビッドアッテンボローCG説』が、まことしやかに語られている。いや、本当にすごいんだってば。

※ちなみに、映画監督/俳優のリチャード・アッテンボローは実のお兄さん。

. Date: 20031014 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [book] Ted Nelson "The Future of Information"この間、ちまちまと本の整理をしながら発掘したものを見分していると、とても懐かしいものが出てきたのでホクホクとめくる。おお、今読んでも結構面白い。これは、卒論を書いていた時期にダウンロードして、苦労しながら全部プリントアウトしてファイルしてあったものです(なにしろ元がFAXフォーマットなので)。

Book: The Future of Information (scanned)

ちなみに、私の卒論のタイトルは『History of Writing Technology』でした。97年ですから、WWWがハイパーテキストの具現化だ、これからは、デジタルテキストの時代だ!紙なんていらねー!といってデジタルメディア論がずいぶん流行った時期です。メディアの変遷が『書くこと』をどう変えてきたのか、その一番先のところにまだ見ぬ「ハイパーテキスト的な著述」がありうるんじゃないか、そんな妄想がまだ現実味を帯びていた頃です。

知っている人も多いでしょう、彼はWWWが現れる25年以上前に、リンクとノードからなるドキュメント管理システムを構想し「ハイパーテキスト」と名づけた人です。彼はハイパーテキストを書き、閲覧するシステムを『ザナドゥ』と名づけ、その研究に一生を捧げました(ってまだ生きてますけどね)。

僕が彼の議論に惹かれたのは、彼のザナドゥでは「書き手」が議論の対象になっていたからです。それがWWWを作ったティム・バーナーズ・リーとの一番の違いでした(WWWは読むためのもの、ファイルをストックしておくためのものとして作られました)。ハイパーテキストは、書き手にとって理想のシステムになりうる。彼がリソースを自由に相互利用するための著作権管理システムにこだわったのも、ハイパーテキストが読むためのシステムではなく、著述のためのシステムだと考えていたからです。

あの頃、もうすでにテッド・ネルソンは過去の人でした。Hotじゃない方のWIREDで叩かれたりしていたのも確かこの前後です。彼はTCP/IPとWWWを攻撃しながら、自らの理想を頑なに追い求め、Xanaduプロジェクトに固執するあまり、世間から取り残されていました。その後、彼と共に「著述のためのハイパーテキスト」は姿を消しました。彼の話を漏れ聞くたびに、「ハイパーテキスト」という言葉を聞くたびに、何となく寂しい思いをしたものです。ああ、やっぱり僕達の脳みそはリニアにできているんだろうか?

さて、今彼は何をやっているんだろう(ついこの間まで慶応SFCに居たはずですが)・・・ありました。

どうやら、いまだにWWWに恨みごとを言っているようですねえ。

彼のサイトにはWWWへの呪詛の言葉が、ご丁寧にテキストファイルでリンクされています。

すげー、何も変わってないよこの人・・・。

"We fight on. More later."

おー、まだやる気だ。

. Date: 20031015 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingTokyo on One Cliche a Day By Seth? Stevenson

"Gaijin"による渋谷『鯨屋』訪問記。大笑い。(from montreal life 閾値以下)。

そのトーンからわかるように、決して擁護を目的としたものではなく「おふざけ50%+珍奇さ45%+問題提起5%)という感じだけれど、ふざけながら、ちくちくと「常識」をつついてみせる、なかなかいい記事だと思う。どう書いても日本人が語っていると感情的に見えてしまう以上、こういうアプローチで鯨食がパブリシティを得るのは悪いことではないんじゃないかな。

日本人がみんな狂信的に「鯨を食わせろ!」と叫んでいるわけじゃない。鯨がいなくなってしまうのはどうかと思うけれど、余裕があるならたまには食べたいなあ、って所じゃないだろうか。逆にいえば、欧米にも「うーん、増えているんなら食べてもいいんじゃない。私は食べないけど」みたいな人はそれなりにいるんじゃないだろうか?いや、調べたわけじゃないけどね。

どうしても声の大きい人の意見が目立ってしまうけれど、そういう「まあ、いいんじゃない」みたいな態度の人たちが、お互いをチラッと見ながら、あーそういう人もいるんだねえと思ったり、あるいはお互いに軽く手を振ったりできれば、もう少し幸せになれそうな気がするんだけど、甘いかなあ。それで何が変わるわけじゃないけどね。

本日午前9時、打上げ成功。無事軌道に乗ったとのこと。

色々賛否両論あるみたいだけれど、間違いなく成功はめでたいことです。おめでとうございます。

打上げの写真(xinhuanet)

一方日本の宇宙関連はこういう状態

既にあちこちで報道されていますが、大雑把にまとめるとこんな感じ。

1)スーパー301に絡んで、アメリカがひまわり後継機の入札をごり押し。結果、アメリカの米国スペースシステムズ/ロラールが受注。

2)再三にわたり、納期が延びる

3)ひまわりの寿命が切れ、アメリカにGOSEを月額1600万円で借りる。

4)7月、スペースシステムズ/ロラールが会社更生法を申請

5)これまでの遅れに対する保証金の免除、損害賠償請求の放棄、それから追加で33億円払ってくれないと続きを作らない、と突然言って来る。

6)気象庁が米国連邦破産裁判所に緊急救済をするよう訴える←却下(理由は内緒)

えーと、聞いているだけで怒りが込み上げてくるような感じですねえ。でも、この問題の根本原因は再三の要求に対して「予備機、んなもんいらん」という判断を下し続けた旧運輸省の危機意識のなさにあるような気がします。

国家安全保障というのはこういうときに使う言葉じゃないですか?国民の生活がかなり脅かされているような気がしますけど・・・2500億も情報収集衛星に使っている余裕があるなら、なぜ日常のインフラに直結したこっちに出し渋るんでしょうねえ。

一番いやーんなシナリオは、残りの申請も却下され、33億の予算は下りず、GOSEのレンタルも続けられず、旧ひまわりを引っ張り出してきて来年末まで綱渡り運用を続けながら、三菱で作っている2号機の打上げを待つ、というやり方。あああ、ありそう。

運輸多目的衛星新1号の製造請負契約等の緊急救済命令申し立てに対する米国連邦破産裁判所の判断について(気象庁)※PDF直リンク注意

. Date: 20031016 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary なぜ殺してはいけないのか? (from svnseeds’ghoti!)―Sense of Wonderの法則―

自分自身のことを世界に向けて問うてはいけない、

むしろ、世界のことを自らに向けて問いなさい。

世界はそのほうがずっと楽しくなるように出来ているんだ。

想像力は世界を拒絶するためでも、

ただ、世界を受け入れるためでもなく、

世界と自分をつなぐために使うべきだよ。

. Date: 20031020 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記先週はお休みしていましたが(日記の文章がやたら長いのはご愛嬌)、そろそろ復帰です。

『2.2 Flight Preparation』をアップしました。

それにしてもこのセクション、会議の名前や役職名が次から次へと出てきて訳に迷う迷う。あまりうまくいっていませんが、とりあえず先に進むことにします。たぶん後でにちょこちょこ直します。(迷ったあげく、結局「レビュー」にしましたよ> zundaさん)

※追記

続いて『NASA Time』をアップ。2-2の囲み記事です。

NASAで使われている時間の単位のお話。Tマイナス○○ってやつですね。

さて、次は打上げです。

. Date: 20031023 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily ClippingBranson in flight record attempt

英ヴァージンアトランティックとヴァージンの社長リチャード・ブランソンが「僕らは世界初の単独世界無給油無着陸飛行に挑戦する」と発表した、というニュース。

無給油無着陸世界一周は、バート・ルータン設計のボイジャーが1986年に果たしているけれどあの時は、ディック・ルータン(バートルータンの弟)とジーナ・イェーガー(チャックイェーガーとはこれっぽっちも関係ない)の2人が操縦していました。

この『グローバル・フライヤー』を造るのは他でもない、バートルータン率いるスケールド・コンポジットです(まあ、機体のデザイン見ればわかりますけど)。カスタムメイドのヘンな飛行機作らせたら、あそこの右に出る会社はありません。今は観光用弾道宇宙飛行機作ってるので有名です。

操縦するのはスティーブ・フォセット。去年の6月に熱気球で単独世界一周をやった人です、あの時もヴァージンがスポンサードしてました。なんだか、「ま、世界一周ならいつものメンバーでやりますか」っていう感じですねえ。

. Date: 20031024 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary 海の中を流れ落ちる滝のお話上京してきた親父と飲みながら『地球規模の海流循環』の話を聞く(親父は海洋学者)。ものすごく面白い。普段教科書なんかで見ている2次元的な海流の図が立体的になって頭の中でぐるぐると動き出すのがとても気持ちがいい。

南極とグリーンランド付近で、冬季に凍結した海水は温度が下がり塩分濃度が高まることで非常に重くなる。この「世界で最も重い海水」が水深4,000m海底まで一気に沈み、北太平洋からインド洋へと深海を南下し、喜望峰を越えて、さらに太平洋を北上し、日本沿岸を抜けて北太平洋でようやく海面へと浮き上がる。

今度は表層のいわゆる「海流」と合流し、海面近くを太平洋を時計回りに回りこむように一周しながら、東南アジアとオーストラリアの間を抜け、インド洋を通り過ぎ、再び喜望峰を越えて大西洋を北上してグリーンランドへと戻る。

この間1500年から2000年。

どうやら、この海流の動きが地球の気候の変動に大きな影響を与えたり、海底のリン酸を海面近くへ運び上げることで生物循環にも寄与しているらしい。

南極とグリーンランドの付近から重い海水が数千メートルの海底まで滝のように流れ落ちる光景を想像しながら、しばし呆然とサイエンティストの言葉に酔う。なかなかいい夜だった。

. Date: 20031027 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily ClippingChopsticks may cause arthritis (Reuters)

箸は関節炎の原因になるかもしれない、というニュース。

どうやら、箸を使う手とそうでない手をひたすらX線で撮って比べたらしい。親指と人差し指・中指の第2関節と第3関節での関節炎の発生率がごくわずかに上がっていたらしい。

んー、ごくわずかにってところが気になるなあ。ナイフやフォークと違って、持ち方によってずいぶん負荷も変わるしねえ。ていうか、箸を持っているとき親指にそんなに負荷がかかっているかな。人差し指や中指もそんなに大きく/強く動いてないと思うけどなあ。まあ、かなり長い間この形に慣れているから、今さら負荷を云々行っていてもわからないのかもしれないけどね。まあ、確かに動かしている頻度が問題なら、箸を使っている方の手と逆の手では確かに差はあるかもしれないなあ。

実は、今、鉛筆で箸の代わりをやっていて気付いたんだけど。ペンや鉛筆で字を書くほうが、よっぽどこれらの関節に負荷がかかっているような気がするんだけど。気のせいかな?箸を使う手とペンを持つ手は同じですよねえ・・・。

ナイフとフォークを主に使っている人との比較調査はまだやっていないみたいだし。追試を希望。箸を持つときの持ち方の差と、ペンで字を書くときの筆圧の調査も忘れないでね。あるいは横書き文化と縦書き文化では指の関節や手首の関節に負荷が違うと思うぞ。

知り合いから、本体サイトのほうが更新されていないけれど、生きてますか?と聞かれる。むー、ついこっちのエディット画面に書き込みするのが癖になってるなあ(翻訳もやってるし)。少し長めのやつはあっちにまとめることにしよう。そうしよう。

. Date: 20031028 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記ちょっと間が開きましたが、『2.3 Launch Sequence』をアップしました。

打上げの時のお話です。ただ、事実関係を追っていくだけなので、打上げ時の断熱材の衝突についてはさらっと触れられている程度です。これについてはあとの章でこってり扱うことになります。

さて、次はSTS-107の軌道上での活動と出来事を追っていきます。

※今夜NASAから最終報告書の残りが発表される予定です。Appendixということですが、内容的には関連文書を束にしたものなので、かなりの量の関連専門文書がアップされるはずです。い、一応ダウンロードくらいはしようかな。

昨日ぼんやりニュースを見ていたら、ただの株価情報を伝えるニュースの中で「視聴率を金で買うような卑劣な真似をしていた日本テレビは・・・」という紹介をしていた。いや、確かに君らから見れば「卑劣」かもしれないけど、そーいうことを言う放送局もどうかと思うぞ。キャスターのアドリブには見えなかったし、その後謝罪も無かったから、普通に原稿として書かれたものみたいだったけど。なんで普通に「視聴率操作事件の影響で」と言えないのかね。ニュースと銘打つなら、せめて中立な「ふり」ぐらいしてほしい。なんか、いやーなものを見せられたような気になるから。

もちろん、偏向していない報道があるなんて幻想を持っているわけじゃない。でも、少なくとも視聴者に「我々は偏向しています!」と叫ぶような真似をするのは止めた方がいいんじゃないか。「この人殺し野郎○○○は」って殺人犯を紹介するのと同じっすよ。自分達の発言が視聴者にどういう印象を与えるのかってことを考えてないのかな。考えてないんだろうなあ。マスコミの人間ならそれを第一に考えるべきじゃないか?わざわざ自分から信用を投げ捨てるような真似してどうするんだろう。

まあ、こういう例はいくらでもある。最近は食べ物系がちょっとひどめ。

口に食べ物を入れたまま商品名(だったかな)を叫ぶお酒のコマーシャルとか、カウンターに肘をついて食事をするタレントの写真を堂々と店に張り出す大手丼物チェーンとか、コマーシャルで口からだらっと肉をはみ出させたまま呆然とする映像を使う某ステーキチェーンとか・・・。

べつに、人がどんな食べかたしていようがそんなに気になるほうじゃないけれど、仮にも食べ物を扱っている人たちが平気でそういうビジュアルを使ってしまうのがあまりに信じられない。自分のところの商品を貶めるようなことをしているのに、それに対してダメが出せないというのはどういうことなんだろう?自分なら粗編集が上がってきた時にプロデューサーを張り倒すけどなあ。で、二度と頼まない。

だって、たとえばラーメン屋の親父が目の前で出来上がったラーメンを手づかみで食べ始めたら引きませんか?そんなラーメン屋に次も行こうと思うか?手づかみで食べるのは自由だけれど、ラーメン屋の親父がやっちゃダメでしょう。

ちまたのビジネスマンからものすごく受けの悪い某缶コーヒーのコマーシャルとか

「たくさん入れても美味しい」という思わず突っ込みたくなるようなコピーとか

こんなことが気になるのは、わしがおやぢになったからじゃろうか?

最近の若いもんはぷんすかぴー。

. Date: 20031030 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] Columbia 事故調査最終報告 Vol. II?VI 発表これで報告書の全てのページが公開されたことになります。予想通り、膨大な量の文書が公開されました。ほとんどが技術的な専門文書とデータ集です。

※NASAのほうには関連ムービーや第1部の高解像度データも上がっています。

落としましたよ、ええ落としましたとも。NASAのサイトのほうで公開されているムービーとVol.1も併せて800M以上ありました。CD-ROMに入りません。

. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20031101 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review更新約2ヶ月ぶり、コロンビア事故報告書について。

事故の翌日、Junkyard Reviewにこういう文章を載せました。

とりあえず、自分への宿題として、もう一度ゆっくり考えたいと思います。なぜ、私たちはあそこに行かなければいけないのか?なぜ、こんなにもあそこに行きたいと望むのか?人類の新たなフロンティア、なんてわけのわからないお題目に生命を賭してまで挑む理由があるんだろうか?いまは何もかもが陳腐に聞こえます。

それでも、宇宙飛行士たちはロケットに乗るでしょう、夢と希望を口にしながら。それは分かっています。純粋に個人的な望みとして、ぼくは胸をはって彼らに「いってらっしゃい」と手を振りたい。そのための宿題です。それが、ただの「ロケットフェチ」にできる、せめてもの弔いです。

宿題の答えは、少なくともあのつぶやきに答えることなしには見つからないんじゃないか、今はそんな気がしています。

. Date: 20031104 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『2.4 On-Orbit Events』をアップしました。

本章では、軌道上の出来事が日を追って説明されています。淡々としたものだけに、端々に登場する飛行士達の日常が心に刺さります。特に1月28日のアポロ1号とチャレンジャーの乗員に黙祷を捧げたと言う記述にはぐっときました。この日はチャレンジャー事故が起きた日です。コロンビアの空中分解はこの5日後のことです。

次はいよいよ、といいたいところですが。その前に断熱材の衝突の画像解析についての説明が入ります。

. Date: 20031105 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『2.5 Debris Strike Analysis and Requests for Imagery』をアップしました。

シャトルの打上げ後に行われた、断熱材の脱落に関する調査の話です。調査委員会が今回の事故はNASAの組織文化的な問題がその根幹をなしていると結論付けたのが頷ける内容です。ちなみに、後の章でふれられますが「勧告」の中には軌道上でシャトルを撮影することを義務付ける内容が含まれています。

さて、いよいよシャトルは軌道離脱のための噴射を行い大気圏へと突入します。

. Date: 20031111 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『2.6 De-Orbit Burn and Re-Entry Events』をアップしました。

大気圏突入時の出来事を時系列順に追っていったものです。本章ではテレメトリやセンサーのデータ、地上からの観測によるイベントのみを扱い、細かい事故のプロセスや事故原因の分析などは行われていません。

※参考

『Shuttle Track日本語版 FlashVersion』

http://lts.coco.co.jp/isana/review/shuttle/shuttle_track.html

NASAの発表した地図があまりに見難いので、ずいぶん前に作ったものです。

作った本人も存在を忘れてました。あはは。同PDF版

. Date: 20031113 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Mozilla Firebird衝動的にWindows上のデフォルトブラウザを変えたくなったので、Mozilla Firebird0.7を落としてくる。うむ、悪くない。本格的に乗り換えるべく環境を整える。(ちなみにこれまではSleipnir)

まず、タブブラウジング環境の整備。

Mozilla Firebird: 使用上のヒントのこのあたりを参照しながらTabbrowserExtentionを入れる。もろもろ設定。

タイトルとリンクのコピーをなるべく簡単になるように機能拡張を入れる。

jsActionsを入れてCamino べんりセットのスクリプト集から『リンクタグ作成(07_LinkTag.js)』を持ってきて普段使っているスタイルに書き換えたものを幾つか放り込む。本当は一気にクリップボードに取り込みたいのだが・・・まあいいや。

Search Extentionは以下のURLから

http://mycroft.mozdev.org/

Google、AllTheWeb、Amazonあたりを、とりあえず。

プラグインはとりあえずFlashとJAVAを以下のURLにしたがって入れる。

http://plugindoc.mozdev.org/ja-JP/windows.html

よし、これでとりあえずはオッケーかな。

雑このあいだ聞かれたのでメモ

Windowsでの翻訳/原稿書き/HTMLコーディングに使っているのは以下のソフト。

色々試したけれど、今のところ以下の構成で安定している。

TeraPad (でもJWordのバンドルは止めて欲しい)

王様の辞書引き(翻訳の王様/Thinkpadの付録)

PDIC+英辞郎

全部TeraPadのツールに登録してショートカットで呼べるようにしてある。

まとまった文章を書く時は、BasiliskII+漢字トーク7.5.5でmiを使う。

PerlのコーディングはLinux上でApache動かしながら。

辞書は動作が軽快ならオッケー。用例を引かなきゃいけないような単語は家で紙の辞書を引く。

翻訳ソフトはThinkPadの付録についてきたけれど、まともに使えたためしがない。

もしMac上に移すなら、上の4つはmiでいい。辞書はコトノコ、下の二つはMac版がある。

Linux上だと・・・Xemacs+Lookup かな? なんにしてもLinux上で長い文章を書く気にはならない。

. Date: 20031118 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記(訳文修正)※訳文の追加はありません。

修正したセクションは以下の通りです。

『2.4 On Orbit Event』『2.5 Debris Strike Analysis and Requests for Imagery』『2.6 De-Orbit Burn and Re-Entry Events』

ずんだあんのzunda氏(ドイツの風物とLinuxとサイエンスが微妙に混じった「おまぬけ活動日記」がおすすめ)に指摘してもらった訳文の修正を追加。いつもいつもありがとうございます。これまでも毎回指摘してもらっていて、そのつど直していたけれど、まとめて修正したときはここに記録しておくことにします。穴に潜りたくなるような間違いが毎回結構たくさんあります。あああ。

The Challenger: An Information Disaster

zundaさんに教えてもらった『チャレンジャー事故は図表の描き方いかんで防げたかもしれない』というお話(知りませんでした^^;)。統計情報の可視化のエキスパートEdward Tufteのエッセイ。(Sotto Voice経由)。面白いので、ちょっと理屈をこねてみましょう。

チャレンジャー事故の直接の原因は、低い気温の中で打ち上げを行ったせいで、固体燃料ロケットブースターのユニットのつなぎ目に入っていたO-リング(要するにパッキンです)が柔軟性を失い、そこから燃料と高温のガスが漏れたこと。この漏れたガスが、外部燃料タンクを外側からあぶり、さらに不安定になったブースターがオービターや燃料タンクに衝突したことで機体が破壊されました。

ここで、タフトが議論の対象にしているのはこのO-リングの破損と気温の相関関係を示すチャート。悪例としてあげているものは、ブースターの絵がずらっと並べられ、破損箇所と状態、気温が並べられたものになっています(細かいところはつぶれてしまってよくわからないけど)。代わりにタフトが好例として示すのは、温度とO-リングの破損箇所の数の相関関係を示すグラフ。つまり、後者のようなグラフになっていれば、O-リングと気温の相関関係が明らかになり、チャレンジャー事故は防げたかもしれない、ということみたい。

でも、これで図表の作成者の責任を問うのはどうかと思います。よく見てください。タフトが悪例としている図は「O-リング破損箇所の数と気温の相関関係」を示すためのものではありません。むしろこれはただ単純に「O-リングの破損の履歴」を記録したものです。だから、打上げごとに破損の場所や状態が一つ一つ記録されたものになっています。逆に、タフトの示した好例のほうには破損の場所や状態の情報は乗っていません。どちらが総合的な情報かは言わずもがなじゃないでしょうか?

事故が起きた後なら、「O-リング破損箇所の数と気温の相関関係」が事故の原因を示唆するものとして目にとまったかもしれません。でも事故が起きる前に、それが事故につながる可能性を指摘し、その両者の相関関係をグラフにするのは極めて困難です。それに、その能力はデータの可視化とはまったく別のような気がします。

実は、このO-リングの破損の危険は、かなり以前から指摘されていました(だから、事故以前にもああいうチャートが書かれていたんです)。さらに、チャレンジャーの打上げの際には現場のスタッフによって「気温が低すぎる」ことが危険要因として指摘されていました。チャレンジャーの事故調査でも、なぜこれらの指摘を考慮せずに打上げが行われたのかがかなり問題になっていましたね。でも、これもずいぶん難しい話です。スペースシャトルの打上げはまだ、せいぜい100回ちょっとしかありません。毎回の打ち上げの中に何らかの「初めて」があるはずです。じゃあ、どこまでが安全で、どこまでが危険なのか。ロケットブースターの破損も上に示されたチャートを見る限り、どこかしらで毎回起きています。シャトルシステム全体ならもっと故障や破損箇所があるはず。それらを全て直して、まったく故障やエラーのないシステムを作るのは不可能に近いはずです。

今回のコロンビア事故で問題点として指摘されていることのひとつは、この安全と危険を事前に判断するためのクライテリアがNASAの内部で明確になっておらず、それを評価する手段も無かったというものです。これまで、誰も明確に安全だという判断が下せないまま、「これまで大丈夫だったから」という判断基準で、打ち上げが行われてきました。今回の勧告の1つには、これらの安全性を評価する独立機関の設立が含まれています。

このチャートとグラフの話は、お話としては面白いけれど、ちょっと大げさですね。問題はグラフの描き方じゃありません。たとえあのグラフが描けたとしても、それが打上げを止められるような組織にNASAがなっていなかったことが問題なんです。

. Date: 20031119 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review更新えーと、スカパー入れました。それだけです。

. Date: 20031127 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『Mission Control Center Communication』をアップしました。2-6の囲み記事にあたる内容です。

事故の時にミッションコントロールセンターで交わされていた交信を記録したものです。

なんと言うか、訳していると胸が詰まります。次回は、事故後の調査の概略です。

ずいぶん間があいてしまいました。今回は、専門用語と会話体が混ざっていたので、訳すのにとても手間取りました。(いや、正直に言うと途中でいやになって放り出してあったんですが・・・)やむを得ず、専門用語をそのまま残した部分や、逆にニュアンスで訳している個所が結構あります。ご了承ください。

どうやら、ボーっとしている間にあちこちからリンクして頂いているようです。ありがとうございます。

いつのまにか、Yahooのディレクトリに追加されていたのには驚きましたが・・・

亀のように遅い更新ですが、気長にお待ちください。今後ともよろしくお願いします。

※追記

誤字・訳文を若干修正。

. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20031201 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Reveiew更新H-IIAの打ち上げ失敗に関するお話。

此処を見ている方なら、タイトル見ただけで予想がつくかと思いますが、そういう内容です。

NotePC故障再びまた液晶のバックライトがつかなくなる、2度目。同一個所だが、間かあきすぎているので、無料修理とはならないみたい。延長保証が効いているので修理にお金を払う必要はないはず。一瞬、マックに還る時が来たのかと思ったが、大丈夫そう。ごめんよs30。

というわけで、翻訳はあまり進んでいません。悪しからず。

. Date: 20031215 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary 帰郷思いのほかThinkPadの故障は根が深く、修理代金の合計が買値を超えるというよくわからない結果になった。いろいろ考えたけれど、結局MacOSに戻ることにした。約3年ぶりに戻った故郷はずいぶん様変わりしていたけれど、それでもやっぱりここは懐かしい香りがする。

. Date: 20031225 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiaryご無沙汰しております。ようやく復活です。

[final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記『2.7 Events Immediately Following the Accident』をアップしました。事故後の破片回収に関するお話です。

結局、前回の更新から、一ヶ月近く空いてしまいました。ずいぶんたくさんの方に見ていただいているようなのに、こんなていたらくで本当に申し訳ありません。

ようやく新しい環境への移行(WinからOSXへのSwitch)もほぼ終了し。前のペースに戻せそうです (ってホントか?)。

予定よりもずいぶん遅れてしまいました(予告している訳じゃありませんが)。

あー、1周年までにはせめて第1部を終わらせたいなあ。

. Date: 20031226 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記(レイアウト修正)※訳文の追加はありません。

スタイルシートおよび、原文表示切替用のスクリプトを修正しました。

これまで、スタイルシートを切ることで原文を表示していましたが、

日英両方を表示するCSSを別途用意して、切り替える形式に改めました。

これまでと同じく、ページ最下端のリンク「toggle English」で切り替わります。

MacOS、Safariでも動作するかと思います。

※Mac版のIEだけはエレメントがまともに拾えないので、

とりあえずスタイルシートをON/OFFすることで対応しています。

本文のHTMLはいじっていないので、これまでどおりCSSを切ると両方見えるはずです。

また、代替CSSに対応したブラウザならブラウザ側から切り替えられます。

『CHAPTER 3 Accident Analysis』をアップしました。第3章の前書きに当たる文章です。

あわせて、第3章の原文をすべてアップしました。

目次ではCSSでリンク色を抑制してありますが、すでにクリッカブルになっているはずです。画像はまだ入っていません。

さて、亀のような歩みですが、ようやく第3章に突入です。

この報告書の1つ目のクライマックス、事故原因に関する調査の詳細が述べられます。

長い!専門用語沢山!うぁー。

確かにSafariだとあちこち微妙に不具合がありますねえ。CSSを含めてちょこちょこ直します。

. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20040107 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary あけましておめでとうございます見ての通り、本体サイトにあわせてこちらもデザインを変更しました。

今度は{ #ffffff & #33333 }です。基本的に、色を変えて、マージンだのバディングだのをひたすら調整しただけなんですが、ずいぶんさっぱりしましたねえ。

立ち上げ当初は黒いサイトだったんですが、最初のリニューアルで灰色に、とうとう真っ白になりました。

お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、このレイアウトはコロンビア事故報告書のものがベースです(というより、元々リニューアル用に組んだものを報告書で先にお披露目しただけ)。

では、ことしもゆるゆると、はじめましょうか。

. Date: 20040109 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiaryさて、年末年始惚けていたうちに、ビーグル2が不調だったり、スピリットがすばらしい画像を送ってきたり、火星方面がにぎやかになってますねえ。では、いつものごとく備忘録から。

Daily Clipping以前、「月へ行くぞ」と発表するという情報がリークされていましたが、信憑性が高まってきました。しかも最終的には火星まで行くそうな。本当に実現すればすばらしいんですが、なにしろ親父さんのときもおんなじ発表してポシャってますからねえ。

いや、まあ、何にしても楽しみです。

うぉ、ほんとに見つかったよ。すごいなあ。まあ、飛行経路も落下位置もだいたいわかってるから、捜索範囲はそんなに大きくないとは思うけど。今回は6000mですか...よく発信機が生きてたなあ。

関係者の皆さん、本当にご苦労様です。

それでも、高度1800メートル以下でしか使えないんですね。ちなみに、コロンビア事故が起きたのは高度60km前後です。

『3.1 The Physical Cause』をアップしました。訳文で300字程度の短い文章です。

特に目新しい内容ではありませんが、これが公式の事故原因の要約になります。

. Date: 20040116 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Daily Clipping2015年にも月への有人飛行再開…米大統領が発表(Yomiuri Online)

正式に大統領の口から発表されましたね。2008年までに新しい有人探査機を開発、早ければ2015年、遅くとも2020年に月へというスケジュール。スペースシャトルは2010年には退役とのこと。

当然のことながら国内では反発の声もあり、他に金を使えと言う論調が半数を占めるようです。ただ、半数でとどまっているというのは、この間の事故が後押しになっていることは間違いないでしょうね。記事でも触れられていますが、本当に実現するのかどうかはまだわかりません。

まあ、何にしても予算がつき、計画がスタートするのはすばらしいことだと思います。

演説の結びの言葉はこうです。

Mankind is drawn to the heavens for the same reason we were once drawn into unknown lands and across the open sea. We choose to explore space because doing so improves our lives and lifts our national spirit.

So let us continue the journey.

(NASA - President Bush Offers New Vision For NASA)

※スピーチ原稿とファクトシートへのリンク有り

"So let us continue the journey"

この言葉が、歴史に残ることを願いたいですね。

http://lts.coco.co.jp/isana/tmp/Safari_Scripts.zip

URLクリッピング作業の効率化のために簡単なAppleScriptを作りました。なかなか便利なので、ここにさらしておきます。Safariでしか動きません。

・Link(URL/Selection):当該ページのURLと同ページ内の選択範囲からリンクタグを生成

・Link(URL/Title):当該ページのURLとタイトルからリンクタグを生成

・Link(Clipboard/Selection):クリップボード内の文字列をURL、選択範囲をリンク先とするリンクタグを生成

生成されたリンクタグは再度クリップボード内に格納されます。お好きなところにペーストを。

生成されるリンクに「target="_blank"」が指定してあったりしますが、スクリプトエディタで好きにいじるなりしてください。ものすごく短くて簡単なスクリプトです。

スクリプトメニューをインストールして(~/アプリケーション/AppleScript/にインストーラーがあります)、解凍したスクリプトを~/ライブラリ/Scripts/にいれておけば、メニューからアクセスできるのでさほどストレス無く使えると思います。

. Date: 20040120 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review更新下の「Maestro」の紹介。

アプリケーションを触って、こんなにどきどきしたのは初めてかもしれない。

NASA ジェット推進研究所が提供している、火星ローバーから送られてくる画像を解析するためのソフト。基本的にはNASAで実際に使用しているものとほぼ同じ。Windows、MacOSX、Linux、Solarisで動作する。(※MacOSX版にはJava3Dが必要)

すげー。でも、激烈に重いなあ。

何かと思ったら、ローバーに搭載された2台のカメラ画像から地形を読み取って3Dのメッシュつくって立体化するツールがメイン。写真の中の一点をポイントすると、かなり正確に3D地形上の点に対応してその位置情報がシステム内に記憶されて、他の写真に移動しても同じ場所がプロットされる。

他にも、ローバーの行動予定を組んだり、画像解析したり、いろいろできる。

「Conductor」のナビゲーションに従って順番に画像を見ているだけでもたのしい。ものすごく重いけど。

. Date: 20040122 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Daily ClippingEmpty Nest (NASA)

火星『コロンビア記念基地』の肉眼で見た色に近い画像。

BBC (詳しい解説が掲載されています)

maestro - Mars Dataset #2 Downloads

Maestroの新しいデータがアップされました。今回は、スピリットが走り出すところまでです。上の画像の元になったデータが含まれています。

. Date: 20040126 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Daily Clipping二つ目のローバー、オポチュニティ着陸成功!おめでとう。

これは最初の画像。おお、この写真「遺跡」が写ってる...(と、人心を惑わすようなこといってみる)

Spirit upgraded to 'serious' condition

1つ目のローバーは、故障中。うまく行けば、なおるかもしれない、というお話。がんばれ!

. Date: 20040128 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [final_report] コロンビア事故最終報告書 翻訳日記ずいぶんご無沙汰していました。実質ひと月ぶりの更新です。

『3.2 The External Tank and Foam』をアップしました。内容は、空中分解の原因と考えられている打ち上げ時の断熱材の脱落について、外部燃料タンクの耐熱システムの概説と脱落原因の調査です。

何が原因ということは特定できなかったものの、断熱材の付加作業について不備があった訳ではなさそうです。むしろ、設計時の都合が作業行程の複雑化を招き、断熱材のクオリティコントロールを難しくしたということが遠因として強調されています。

次は、本章の囲み記事。断熱材の脱落理由として最も有望とされていた「クライオインジェスチョン」と「クライオポンピング」(断熱材の中に閉じ込められた液体が急激に気化することで破壊が起きる)を脱落の原因から外すに至った調査についてのお話です。

maestro - Maestro Mars Data Updates

おなじみ?火星ローバー画像解析ソフトMaestroのデータアップデートです。

今回は、走り出したスピリットが火星の石や地面のクローズアップを撮っているはず。ちょうど、通信が途絶する前あたりまででしょうか。

多分次のアップデートでオポチュニティのデータが追加されるんじゃないでしょうか。来週ですね。

. Date: 20040129 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Daily ClippingButterflies boast ultrablack wings (Nature)

雄のオオルリアゲハ(Papilio ulysses)の羽は、ただ黒いだけではなく、物理的に光をトラップすることで光を反射せず「黒より黒い」というお話。

NASA: Second Mars rover having problems (CNN)

2台目の火星ローバー「オポチュニティ」にも異常があるらしい。動作は順調に行われているものの、電力消費が異常に大きいとのこと。どうやらヒーターがつきっぱなしになっているらしい。あああ。

Spirit seeks early return to work (BBC)

スピリットの方は思ったより早く復帰できるかもしれないとのこと。

そうそう、スピリットの着陸地点から見える3つの丘に、地上でのテスト中に亡くなったアポロ1号のクルーの名前が付けられましたね。

. Date: 20040130 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Daily ClippingHealthier Spirit Gets Back to Work While Opportunity Prepares to Roll (NASA)

スピリットが機能を回復し、画像を送信してきました。やったー。

オポチュニティは順調、どうやら「立ち上がった」ようです。昨日のヒーターの件は触れられていませんね。

Frying pan fumes 'kill canaries' (BBC)

環境保護団体が、家庭で飼われている鳥が死ぬのはテフロンフライパンのせいだ。と主張しているというお話。テフロンの危険性についてはずいぶん前に書きましたね。

『こびりつかない、焦げ付かない 』(Junkyard Review)

「必要以上に強火にしない」「空焼きしない」この2点を守れば安全だと思います。

New form of matter created in lab(BBC)

物質の新しい様態が発見された、というお話。気体、液体、固体、プラズマ、ボーズ・アインシュタイン凝縮に次ぐ6番目。本当なら、ノーベル賞ものの研究です。

カリウムを絶対0度近くまで冷やしたら変な挙動を示した(としか記事には書かれてません)。これはボーズ・アインシュタイン凝縮のフェルミ粒子版?超伝導の説明なんかで見かけるやつじゃないのか?実証したということなんだろうか?うーんよく分からないな。

ちなみに、プラズマというのは高熱で物質から電子が分離してしまった状態。オーロラとか稲妻とか蛍光灯の中とかです。ボーズ・アインシュタイン凝縮は本来統計的にしか把握できないはずの粒子の集団が、超低温で量子的な振る舞いが同一になって、まるで1つの巨大な粒子であるかのような挙動を示す状態(ものすごくいい加減な説明だな)。ボーズ粒子と呼ばれる粒子で起きる現象です。あまり身近にはありません。「超流動ヘリウム」なんていうのがこれだといわれてますね。2001年にノーベル賞を取ったコーネルとワイマンはこの状態を実際に作り出したことを受けての受賞でした。

「年間100万分の1以下」原発大事故のリスク目標値案 (ASAHI.COM)

えーと、何が、何の100万分の1なんでしょう?「目標値はがんによって国民が死亡する確率の約1000分の1」らしいので、全国で年間100万人に1人は原発事故で死ぬということですか? 日本の人口は1億2000万人だから、年間120人?あ、「周辺住民」か、10000人として全国に50箇所強だから、年間0.5人。10年で5人か、結構多いな。どーいう計算をしたんだろう。

「有人宇宙飛行」目指す…政府、宇宙開発政策を見直し (読売)

おー、前言撤回ですね。中国に負けてられないということでしょうか、アメリカに追従ということでしょうか。変な方に転ばなければいいんですけどね。

. ---キリトリ--- TDIARY2.00.00 Date: 20040203 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Junkyard Review 更新少し遅れましたが、いつぞやの宿題への1つの答えです。一年もかけて結局それかい!という感じですが、少なくともこの視点だけは忘れないでおきたいと思います。

Daily Clippingmaestro - Maestro Mars Data Updates

今週も無事に出ました、週刊Maestro第4号。今回はオポチュニティの着陸です。

. Date: 20040205 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary Daily ClippingNASA Opportunity Rover Microscopic View of Mars in Color (SpaceRef)

オポチュニティから撮影された、火星表面のクローズアップ写真。対角線が3cm位です。

おー、球形の石が混じっているあたり、いかにもクレーターという感じですね。

The physics of haute couture (Nature)

布の挙動を表現するための新しい数学的解法が見つかった、というお話。ドレープの入った布がどのように折り畳まれるかということに関する計算がより正確にできるということのようです。んー、リアルなリアルタイムクロスシミュレーターとかができたりするんだろうか。CGの布って「柔らかすぎる」感じがしますからねえ。

. Date: 20040216 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip] Daily Clippingmaestro - Maestro Mars Data Updates

火星探検アプリ、Maestro のデータアップデート。わーい。

今回はオポチュニティとスピリット両方のデータがアップされています。スピリットは不具合から回復し、岩に孔をあけるところまで。オポチュニティは走り出し、クレーター内を調査し始めるところまでです。

どうでもいいけど、この"mars.telascience.org"サーバ、先週末落ちてなかったか?

「スナップ/スナックエンドウ」はどっちが正しいのか?

晩ごはんにもう一品という時に、「ゆでるだけ」という簡単さ、でもほうれん草のおひたしとは違う、という微妙な線を実現してくれる「スナッ○エンドウ」。でも、この豆表記が統一されていない。「スナップエンドウ」「スナックエンドウ」が混在。市場ではなんとなく「スナップ」の方が多いけれど、Google検索では「スナップ」1,810件、「スナック」3,160件と、スナック派の方が多い。さて、正しいのはどっちか?

調べました。これは、スナップエンドウが正式名称。輸入された当初、各農家で様々な名前で呼ばれていたが、昭和58年に農林水産省が「スナップエンドウ」と定めたとのこと。あーすっきり。でも、いまだに「スナック」の名前を使っているところも多いということらしい。

http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/qa/alt/altqa030707.htm

. Date: 20040227 Title: Last-Modified: Visible: true Format: tDiary [clip]Daily Clippingちょっと眉唾。「睡眠時間が長い/短い人の平均死亡率が高い」という結果は必ずしも「7時間寝れば長生きできる」あるいは「睡眠7時間じゃないと長生きできない」という結果にはつながらない。こういう統計上のトリック(?)はよく見るけれど、引っかからないように。この結果だけでは何ともいえない、というのが誠実な結論だと思います。

このネタは、アメリカの研究結果が発表されたときにJunkyard Reviewでネタにしています。